作故 17년만에 「박정만 시전집」출판돼

“새삼 사는 일이 눈물겹게 생각되었지만, 일어나기는 고사하고 이제 자살조차 꿈 꿀 힘이 내게는 없었다. 그런데 이상한 현상이 일어났다. 마침내 내 손이 나를 배반하기 시작한 것이었다. (중략) 나는 방바닥에 배를 깔고 엎드린 채 원고지를 앞에 놓고 펜대를 잡았다. 그리하여 어떤 보이지 않는 손의 인도에 따라 머릿 속에서 들끓는 시어의 화젓가락으로 시를 쓰기 시작했다.” (박정만 ‘그 처절했던 고통의 시간들’ 중에서)

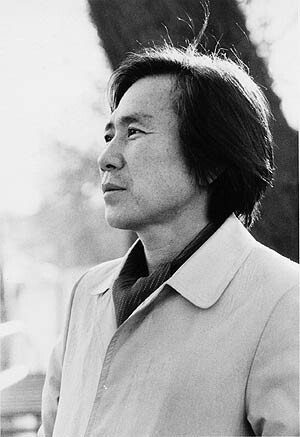

1988년 10월 2일. 당시 43세였던 시인 박정만은 봉천동 자택에서 홀로 숨을 거두었다. 사인은 과음으로 인한 간경화. 그러나 그를 아는 대부분의 사람들은 한 시대가 그를 죽음으로 몰고갔음을 결코 의심하지 않았다.

숨지기 1년 전 단 20여 일 동안 무려 300여 편의 시를 쏟아냈던 고 박정만 시인. 그의 기일 즈음, 그가 떠난 지 17년 만에 「박정만 시전집」(도서출판 해토)이 나왔다.

정읍 출신으로 1968년 서울신문 신춘문예를 통해 등단한 그는 ‘도서출판 고려원’ 편집장으로 있던 1981년 한수산 필화사건에 휘말리게 된다. 이 때 당한 고문으로 얻은 정신적 육체적 고통을 그는 술로 달랬지만, 70·80년대 그 수상했던 세월을 살아가며 현실과 타협하기를 포기하고 오직 시인이기만을 고집했다.

시퍼런 허무와 한의 칼날이 섬뜩섬뜩 빛나는 시들을 남긴 그를 기억하는 사람은 많다.

소설가 윤후명은 “불행하게도 그는 시인이었다”고 말한다. 속물들의 구제불능성을 콕콕 찔러 일깨우던 그. 박해석 시인은 “넝마처럼 거덜한 몸으로 그는 세상은 이렇게도 사람을 다치게 한다고 말하면서 울었다”고 했고, 박시인의 관머리를 들었던 소설가 이윤기씨는 “정만이 이 새끼. 정말 더럽게 무겁네. 아직도 머릿 속에 시가 꽉 들어차 있는 모양이야”라고 말했다고 한다. 사람들의 머리 속에는 박시인의 한, 고통과 슬픔, 허무의 이미지가 여전히 살아있었다.

「박정만 시전집」은 시인의 생전에 출간된 8권의 시집 「잠자는 돌」 「맹꽁이는 언제 우는가」 「무지개가 되기까지는」 「서러운 땅」 「저 쓰라린 세월」 「혼자 있는 봄날」 「어느덧 서쪽」 「슬픈 일만 나에게」와 1권의 시화집 「박정만 시화집」, 유고시집 「그대에게 가는 길」 등 그간 출간된 시집들을 원본으로 삼고있다.

첫 시집부터 유고시집까지 발행순에 따라 실린 시전집에는 초기의 소멸과 애한의 정서, 순결한 생명력과 부활의지가 담겨있는 시부터 어느 한 시기 접신의 경지에서 휘몰아 쳐서 쓴 시들까지 차례로 실려있다.

더이상 쓴 말을 내뱉을 수 없는 시인. 그래도 그가 남긴 시는 아직도 생생하게 아프다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글