[철의 궤도: 전라선 철길 답사기 ④ 동산역~북전주역] 여전히 그곳에, 전주 산업의 핏줄 북전주선

그곳을 정의(定義)하는 것은 컨테이너들이 쌓여 만든 커다란 탑이었다.

그 탑은 미세먼지와 부유먼지가 가득한 뿌연 공기 너머로도 뚜렷하게 보였다.

3월 31일, 전주 동산역을 찾은 취재팀은 질서정연하게 쌓여 있는 직육면체들에 시선을 빼앗긴 나머지 사람 드나드는 길목을 보지 못하고 한 바퀴 빙 돌았다.

어쩌면 ‘사람 드나드는’ 것엔 딱히 관심이 없었을지도 모른다.

동산역의

컨테이너 동산

‘동산’이라고 한글로 써놓으면 ‘텔레토비 동산’ 같은, ‘야트막한 산’을 말하는 것 같지만, 동산역에 쓰이는 ‘동산’은 좀 다르다. 한자로 東山, 그러니까 ‘동쪽 산’이다.

원래 있던 이름은 아니고, 일제 강점기에 일본 대기업 미쓰비시가 이곳에서 경영하던 ‘동산농장’, 그러니까 ‘도잔 농장(Tozan noji, farm)’에서 따온 이름이다. ‘도잔’은 미쓰비시를 창업한 이와사키 야타로(岩崎彌太郞)의 호라고 한다.

‘도잔’ 또는 ‘토잔’이라는 이름을 가진 농장은 지구 반대편 브라질에도 있다. 캄피나스 인근에 있는 커피 농장은 미쓰비시가 1927년 포르투갈인 지주에게서 사들인 것이라고 한다.

東山은 또 ‘히가시야마’라고도 읽을 수 있는데, 그래서 ‘히가시야마 농장’이라고 설명하는 경우도 쉽게 찾을 수 있다.

1915년 1월 16일, 이리-전주 간 경편철도가 개통된 지 얼마 되지 않아 동산역이 보통역으로 문을 연다. 춘포에 철도가 놓인 데 호소카와 가문의 영향이 컸듯, 이것 역시 ‘삼릉재벌’, 그러니까 ‘미쓰비시 자이바쓰’의 입김이었다.

새로 지어진 다리를 밟고 만경강을 건너온 철길은 강 남단의 들판을 가로지르다 몇 가닥으로 갈라진다. 그 옆으로는 전차선 없는 철길이 또 여섯 가닥 있다.

분명 이 앞에 볼록할 철(凸)자 모양으로 된 역사(驛舍)가 있었는데, 지금은 그 건물은 찾아볼 수가 없다. 2011년에 새로 지어진 동산역사는 거기서 동쪽으로 약 300m쯤을 더 가야 나온다.

반듯반듯 육면체들의 조합으로 된 역사는 사람을 반기지 않는다. 화장실과 역무원실이 곧바로 나타날 뿐, 매표소도, 맞이방도, 로비도 없다. 플랫폼은 있지만, 동익산역과는 달리 플랫폼으로 갈 수 있는 통로가 없어 위험한 철길을 넘어다녀야 한다.

여객 업무를 전혀 고려하지 않은, 순도 100%의 ‘화물취급전용역’이다.

힘들게 올라간 플랫폼에서 동산역 관계자가 말했다.

“저도 플랫폼은 순회 점검할 때나 나오고, 그 외에는 나올 일이 없죠. 여기선 여객열차 취급도 안 하니까요.”

물론 처음부터 이랬던 것은 아니다. 이를테면 동산역사(史)에 기록된 1954년 승차 인원은 26만 9000명, 하차 인원은 21만 7000명이었다. 전주시 한가운데를 관통하던 전라선 철도가 외곽으로 이설되기 전해인 1980년까지도 합계 27만 3000명이 이 역을 이용했다.(단 1981년에 발행된 철도통계연보에 기록된 1980년 실적은 21만 6071명으로, 동산역사의 통계와는 차이가 있다.)

2007년 12월 31일까지는 군산~전주 간 통근열차가 멈췄고, 통근열차가 폐지된 뒤로도 2009년 6월까지는 무궁화호 열차가 가끔 멈췄다.

그러다 2009년 7월부터 동산역은 더는 승객을 받을 수 없는 역이 됐고, 그나마 과거 여객열차를 취급했던 흔적조차도 전라선 복선전철화 이후 옛 역사가 허물어지면서 사라졌다.

그렇다고 동산역의 존재감이 미미하다고 생각하면 큰 오산이다.

동산역은 전북 권역 내 전라선 역 가운데서는 가장 큰 화물역이고, 여전히 전주권 철도 물류의 심장이다. 지금도 휴비스, 전주페이퍼, 롯데 글로벌로지스 등의 화물을 다루는데, 화차가 25량 연결되는 열차를 하루에 10차례 정도 취급한다고 한다. 열차를 열 차례 취급한다.

옛 역사가 허물어진 바로 그 자리에 컨테이너들이 쌓여 있고, 쉴 새 없이 컨테이너를 나르는 작업이 이뤄진다.

'그래도 아직은'

북전주역

전차선이 함께하는 철길은 동쪽으로 반듯하게 지나가고, 전차선 없는 철길은 동산역 구내에 머문다.

복선전철화 이전부터 있던 이 철길들은 지금은 역 구내에서 화물을 처리하거나 화물열차를 전라선 본선으로 올려보낼 때 쓰인다.

‘전차선 없는 철길’ 중 한 가닥은 굴다리를 하나 지나 동남쪽으로 뻗어 나간다.

들판을 가로질러 건널목 두 개를 지나 약 1㎞, 철길은 다시 여러 가닥으로 갈라진다. 한쪽으로는 춘포역이나 임피역에서 본 듯한 모양의 건물이 하나 서 있다.

마침 량 수를 다 세기도 어려울 정도로 길게 늘어진 화물열차가 느릿느릿 들어서고 있었다. 입환(철도 차량을 분리하거나 결합하거나 철도 차량의 선로를 바꾸는 등의 작업)에 주로 쓰이는 4400호대 중형 기관차가 화차들을 ‘밀고’ 있었다.

그렇게 화차들을 밀어놓은 뒤, 기관차는 다시 동산역 방향으로 굴러갔다.

1968년 9월 1일 보통역으로 영업을 시작한 북전주역의 원래 이름은 ‘감수역’이었다고 한다. 물론 ‘감수역’이라는 이름이 실제로 쓰인 적은 한 번도 없고, 영업 개시 직전에 ‘북전주역’으로 바뀐 뒤로 쭉 이 이름이 쓰였다.

이 인근의 옛 지명이 ‘감수리’였는데, 지금도 시내버스 종점이나 주변 상호 등에서 여전히 그 흔적을 찾아볼 수 있다.

여객열차라고 해봐야 완행열차가 몇 편 서는 정도였지만, 북전주역의 핵심은 그게 아니었다.

철도통계연보에 따르면 1980년 이 역에서 보낸 화물은 16만 1977톤, 받은 화물은 70만 3104톤. 합계 86만 5081톤이나 되는 화물이 이 역에서 처리됐다. 이는 당시 전라선의 그 어떤 역보다도 높은 실적이다.

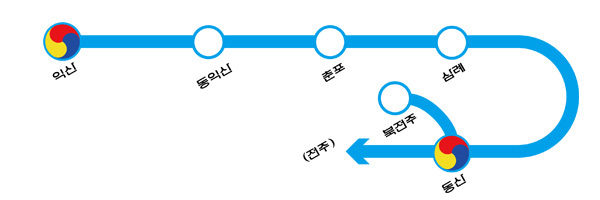

1981년에 전라선 철도가 전주의 동북부를 우회하는 경로로 이설되면서 동산-북전주 구간은 ‘북전주선’이 됐다. 원래는 전라선 본선이었던 구간이 화물 전용 지선으로 바뀐 것이다.

그러거나 말거나. 팔복동 공단 안에 위치한 탓에 화물 수요는 엄청났고, 전라선 이설 다음 해인 1982년, 이 역의 발착화물은 90만 5252톤에 달했다.

한동안은 이렇게 전주의 산업과 함께 호황을 누렸지만, 1990년대가 지나가고 공단이 쇠퇴의 길을 걸으면서, 또 도로를 이용한 물류 운송이 힘을 얻으면서 북전주선과 북전주역도 점차 한가해졌다. 그리고 2015년 7월엔 ‘무배치간이역’이 됐다.

지난 3월 31일, 역사(驛舍)는 굳게 닫혀 있었다. ‘BUG JEON JU’라 적힌 역명판이 인상적이다.

역사 반대편에 ‘현대시멘트’, 동남쪽에 ‘한일시멘트’라 적힌 사일로가 우뚝 서 있다. 그리고 한일시멘트 사일로에 약간 못 미친 지점에서 오른쪽으로 다시 철길 한 가닥이 남쪽으로 돌아 나간다.

공식적으로는 북전주역에서 끝나는 북전주선은 휴비스·전주페이퍼 등 공단 업체들의 필요에 따라 조금 더 몸을 뻗었다.

‘전주페이퍼선’, 또는 ‘전용선’이라고도 불리는 이 철길 양옆으로는 아직은 앙상한 이팝나무가 줄지어 섰고, 그 옆으로는 인공하천인 금학천이 흐른다.

공단을 관통하는 철길 바로 옆엔 변신을 시도하는, 20m짜리 굴뚝이 인상적인 폐공장도 하나 있다.

팔복예술공장과

'기억의 재생'

어릴 적, 시골 큰집에 가면 동네 아이들과 즐겨 찾던 ‘우리만의 아지트’가 있었다. 사람들의 온기와 세간살이가 다 빠져나간 빈 집터, 온갖 쓰레기와 녹슬어 못쓰게 된 기계들만 덩그러니 남아있던 폐공장이었다. 그때 그 아이들에게는 처음 생긴 ‘우리 공간’이었다.

지붕은 군데군데 이가 나가 빛이 새어들고, 창문이 있던 자리엔 커다란 구멍이 숭숭 뚫려있던 그 ‘고장 난’ 공간은 그 특성 때문에 무엇을 해도 다 허용되는 ‘열린 공간’이기도 했다.

한 공간은 세월의 흐름 속에서 만들어지고, 버려지며, 재생된다. 전주 팔복예술공장의 삶도 마찬가지다.

‘산업화’의 황금시대가 지나가고, ‘팔복동’에는 ‘낙후된 곳’이라는 이미지가 붙었다. 그 오명에서 벗어나기 위해 전주시가 꺼내든 카드는 ‘문화’였다. 산업단지 안에 문화를 심자는 생각으로 이 폐 산업시설 현장에 ‘기억의 재생’이라는 키워드를 얹은 것이다.

전주 팔복동 제1산단 내 옛 쏘렉스 공장 건물 입구에 들어서자 삐뚤빼뚤 글자들이 한 데 모여 이곳을 ‘팔복예술공장’이라고 소개하고 있었다. 1970~80년대에는 카세트테이프를 생산하며 그 시절을 ‘기록’해 왔던 곳, 1992년 문을 닫은 뒤 20년 넘게 방치돼 있던 공간의 새 이름이다.

“가장 큰 키워드 중 하나가 바로 ‘기억의 재생’이예요. 이 건물이 단순한 콘크리트인 게 아니라 과거 사람들의 흔적, 역사가 있는 거잖아요.”

한민욱 전주문화재단 팔복예술공장 기획팀장은 “지역 곳곳에 있는 유휴공간의 용도를 바꿔 써보자는 데서 팔복예술공장이 출발했다”면서 “이곳이 공장으로서는 그 기능을 상실했지만, 그 덕분에 문화시설로 다시 살아날 수 있었다”고 설명했다.

여러 전시가 진행되고 있는 공장 건물 이곳저곳, 벽이나 계단, 모서리 틈새마다 이곳이 예전에는 카세트테이프를 만들던 공장이었다는, 그리고 노동자들, 특히 여성노동자들의 공간이었다는 흔적이 널려 있었다.

멈춘 컨베이어 벨트, 공정을 위해 꼭 필요했다는 구멍 뚫린 의자, 테이프가 늘어지지 않도록 실내 온도를 유지해 주던 장치, 400명 이상의 여성 노동자가 사용해야 했던 단 하나의 여자 화장실, 옥상의 몇 평 되지도 않는 탈의실…….

희미한 기억 속 ‘추억의 물건’이자 그 자체로 ‘기록 매체’였던 카세트테이프는 80년대의 추억이자 그 시절을 기록하고 추억할 수 있는 ‘정체성’으로서 이 건물 곳곳에 존재한다. 늘어진 테이프를 나무로 된 육각 연필로 감던 기억이 되살아난다.

팔복예술공장은 오는 5월에 공간 리모델링을 시작한다. 공장 앞에 늘어선 이팝나무들이 꽃을 피울 무렵이다.

과거 1990년대 이팝꽃이 만개할 때면 쏘렉스 공장 앞 철길에서 웨딩 촬영을 하곤 했던 전주시민들의 기억도 ‘재생’될 수 있을까?

권혁일·김태경 기자

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.