[철의 궤도: 전라선 철길 답사기 ① 익산역·동익산역] 강철의 수레, 동남쪽 사백육십 리 첫발 떼는 곳

반질반질 빛나는 두 줄 평행선. 1814년 스티븐슨의 증기기관차 발명으로 시작된 철길은 근대를 열어젖혔고, 현대를 쌓아 올렸다. 정확히 100년 뒤, 이리(익산)와 전주 사이에도 철길이 놓였다. 전북도민의 사연을 침목 밑에 고이 쌓아 올린 전라선 철길의 시작이었다.전북일보는 지난해 인터넷판으로 연재한 군산선 철도 기행에 이어 새해에는 전라선 철길 답사기를 연재한다.

지난 10일, 익산역.

플랫폼에 서자 귀가 한시도 쉴 틈이 없었다.

KTX의 ‘끼이이익’ 하는 제동 소리, SRT의 ‘슈우우웅’ 하는 모터 소리, 군산과 대야를 거쳐 막 도착한 ‘특대형’ 디젤기관차의 우렁찬 엔진 소리, 8200호대 전기기관차의 ‘시-미-라-레-’ 하는 모터 소리, 에스컬레이터의 걷거나 뛰거나 장난치지 마시라는 안내 음성, 열차를 기다리는 사람들의 말소리, 그리고 스피커에서 연신 나오는 ‘몇 시 몇 분에 용산으로 가는…’, ‘몇 시 몇 분에 여수로 가는…’ 하며 열차가 도착한다고 안내하는 소리.

1912년 3월 6일에 ‘이리역’이라는 이름으로 문을 연 익산역은 자타가 공인하는 ‘호남에서 가장 바쁜 역’, ‘호남 철도 교통의 메카’다.

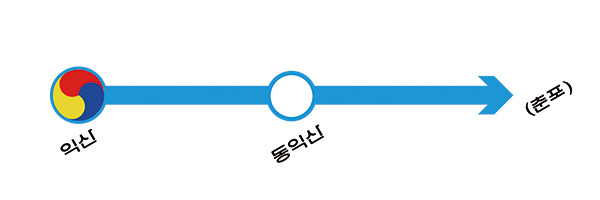

삼례, 전주, 임실, 오수, 남원을 거쳐 섬진강 줄기를 따라 곡성, 구례구를 지난 뒤 저 남쪽 순천, 여수에 이르는 180.4㎞, 사백육십 리 전라선 철길은 여기서 시작한다.

| 철도가 만든 도시 |

| 익산 |

익산역은 참 바쁘다.

이 역에서 만나는 철도 노선만 4개(호남선·호남고속선·전라선·장항선). 일반 여객열차, 화물열차는 물론 KTX에 최근 영업을 시작한 SRT까지 취급한다.

시·종착 열차의 기관차를 돌려 붙이는 등의 작업도, 호남선-전라선 복합열차의 병결 및 분리 작업도 여기서 이뤄져야 한다. 그러니 그야말로 눈코 뜰 새가 없다.

철도통계연보에 따르면 지난 2015년 한 해 익산역에서 열차를 타고 내린 인원은 모두 447만7499명. 광주송정역(399만7775명)이나 전주역(255만8479명)보다 많은, 호남에서는 단연 으뜸인 이용량이다.

교통로는, 특히 철도는 사람과 돈을 부른다. 역 주변에는 상권이 형성된다. 근·현대 도시 발달사에서 예외 없이 적용된 원칙이다. 그러니 이렇게나 바쁜 ‘호남 철도의 메카’가 우리가 아는 ‘현대 도시’ 익산을 만들었다고 봐도 과언은 아닐 것이다.

일제 강점기가 시작될 무렵까지도 익산의 중심지는 옛 마한과 백제의 중심지였던 금마였다. 그러나 호남선 공사가 진행 중이던 1911년에 군청이 남일면으로 옮겨졌고, 1914년에는 남일면과 동일면을 합해 ‘익산면’이라 부르게 된다.

한촌에 불과했던 이 지역은 익산역 개통 15년 뒤인 1927년, 일본인 3322명을 포함해 8000명 이상이 거주하는 ‘현대 도시’로서의 면모를 갖춘다. 그리고 이 지역은 이후 이리읍, 이리부, 이리시 시절을 거쳐 1995년 익산군과 통합되며 현재에 이르게 된다.

그 사이, 폭발적으로 성장한 ‘이리역’은 이상하게도 ‘폭발’과 안 좋은 인연도 몇 번 맺었다. 1950년에는 미국 폭격기가 폭탄을 떨어뜨려 수백 명이 희생됐고, 1977년에는 바로 그 ‘이리역 폭발사고’가 일어났다. 1년 만에 재건된 이리역은 1995년 익산군-이리시 통합 때 ‘익산역’으로 간판을 바꿔 달았다.

2015년에는 호남고속선 개통에 발맞춰 새 외피를 갖게 됐다. 역 광장에 서 있던 보석탑은 사라졌지만, 새로 지어진 역사(驛舍) 양쪽 날개 부분에 옛 역사의 모습이 남아 있다.

‘호남 철도의 메카’라는 정체성은 익산 시가지를 남북으로 관통하는 익산대로 곳곳에서 찾아볼 수 있는데, 골목골목 담벼락마다 그려진 철도 관련 벽화도 그 가운데 하나랄 수 있겠다.

| ‘영정통’ 거리의 |

| 새 날갯짓 |

“무슨 사진을 그렇게 찍어? 들어와서 차 한잔하고 가.”

어느 양복점에서 웃는 얼굴과 손이 밖으로 나왔다. 기어이 그 손은 기자를 자기 가게로 데려가 종이컵에 커피 한 잔을 타 내놓고야 만다.

과거 ‘낮에는 10만, 밤에는 6만’이라는 말도 있었던 번화가였던 익산 ‘영정통’ 거리. 윤태중 씨는 1972년부터 45년 동안이나 이 거리에서 양복을 만들어 왔다고 한다.

익산대로에서 동쪽으로 살짝 들어가면 나오는 골목은 과거 번화했던 익산역 상권이 남긴 모습이다. 번성했던 익산 ‘영정통’도 시간이 흐른 지금은 전형적인 ‘원도심 거리’의 외양을 하고 있다.

시간의 흐름에 더해, 열차 운용이 정교해지고 익산역 환승 시스템이 잘 갖춰지면서 열차 갈아타는 시간에 이 거리까지 나오는 경우가 드물게 됐다는 점도 영향을 미쳤을 것이다.

하지만 그저 그렇게 쇠락하게 내버려 두기엔 쌓인 시간과 기억의 무게를 무시할 수는 없었을 터. 오래된 건물(일제 강점기에 지어졌다고 한다)을 꾸며 만든 ‘문화복덕방’에서, 이 거리를 ‘문화예술의 거리’로 되살리는 작업을 맡은 코디네이터를 만날 수 있었다.

“여기도 근대 건축물의 흔적이 조금씩 남아 있어요. 일제 강점기 건물 중에도 원형이 남아 있는 게 있고. 아직 이 거리의 테마는 구상 단계지만, 근대유산에 관한 색채는 빼놓을 수 없을 겁니다.”

‘원형이 남아 있는 일제 강점기 건물’의 대표 격인 것이 바로 익산문화재단 건물이다.

문화예술의 거리 남쪽 끄트머리에 있는, 붉은 벽돌로 된 이 3층짜리 건물은 1930년에 ‘익옥수리조합’의 사무소 용도로 지어졌다.

토지가 비옥해 예로부터 ‘곡창’이라 불린 ‘농도’ 전북은 역시 이 때문에 일제의 수탈 표적이 되곤 했다. 서쪽의 옥구 지역 못잖게 익산 지역도 수탈의 대상이 됐는데, 오오하시(大橋·대교) 농장이니 대장촌(大場村)이니 하는 이름들이 나오는 시기가 이 무렵이다.

익옥수리조합은 후지이 간타로(藤井寬太郞)라는 사람이 만들었다. 이 일본인 지주는 대아댐을 짓고 그 물을 돌려 농업용수로 쓰고자 했는데, 이렇게 만들어진 익옥수리조합은 당대 전국 최대 규모의 수리조합이었다.

물론 일본인 지주가 한 일이 다 그렇듯 목적은 ‘원활한 수탈’에 있었고, 이렇게 생산량이 늘어난 곡식을 군산 등의 항구로 날라 수탈을 도운 것은 철도였다.

결국 이 건물 또한 철도와 수탈의 유산인 것이다.

시간이 흘러 광복과 산업화가 지나가고, 그토록 번성했던 상권도 점차 쇠락하고 중앙동 거리는 활기가 꺼져 갔다. 그런데 또 어느 틈에 예술가, 공예가들이 자리 잡기 시작하면서 이 거리는 새로운 동력을 얻었다. 과거 어느 순간에 박제라도 된 것처럼 남아 있던 건물과 간판들은 이제는 오히려 볼거리가 됐다.

지난해에는 ‘치맥축제’나 ‘7080축제’ 같은 프로그램들이 진행됐고, 올해는 등록문화재 제180호 삼산의원이 이 거리에 이전 복원되고, 주차장으로 쓰이는 공터에 ‘거점’ 역할을 할 공간도 지어질 예정이란다.

| 관문일까 통로일까 |

| 동익산역의 빈 플랫폼 |

“뭔 사진을 찍을라고? 이케 좀 하까?”

상추밭에 물을 뿌리고 있던 장하영 씨는 카메라를 양어깨에 주렁주렁 달고 있던 기자를 보고 외쳤다. 파란 하늘 아래서 뿜어져 나오는 물줄기가 상추 이파리에 닿아 방울이 되어 떨어지는 모습이 퍽 평화로웠다.

어릴 적 이리동중에 다녔던 그는, 바로 그가 서 있는 곳 뒤를 지나던 전라선 철길과 동이리역(동익산역)에 대한 기억이 생생하다.

“대장촌역(춘포역)에서 기차를 타고 이리로 통학을 했는데, 집에 갈 때 이리역에서 기차를 좀 태워달라고 하면 역무원에 따라서 ‘아이고, 학생인디 그냥 뭐’ 하면서 태워주기도 하고 좀 깐깐하기도 하고 그러거든. 그럼 동이리역까지 뛰어와서는 거기서 타는 거여. 여긴 아무래도 좀 허술하니까.”

1914년 11월 17일, 이리-전주 간 경편철도 개통과 함께 문을 열 당시에는 이름이 ‘동익산역’이 아니었고, 위치도 좀 더 안쪽이었다.

이리역(익산역)이 익산 시가지의 중심이 되기 전의 중앙부였던 인화동 지역(당시 주소도 ‘본정 2정목’이었다)에 ‘구이리역’이라는 이름으로 영업을 시작했는데, 호남선 분기역인 이리역(익산역)으로 중심이 옮겨가면서 ‘구이리’ 지역은 ‘동이리’ 지역으로 바뀌었다. 굴러온 돌이 박힌 돌을 빼낸 셈이랄까. 결국 1938년에는 ‘동이리역’으로 간판을 바꿔 달게 된다.

동익산역으로서는 이 인화동 시기가 이른바 ‘리즈시절’이다. 동익산역사(史)에 따르면 1970년대에는 하루 평균 승하차 인원이 1500여 명에 달했고, 연탄이 매일 45톤씩, 경유·밀가루·양회 등이 160톤씩 이 역에서 내려지곤 했다.

기록을 보면 1984년에는 이 역에서 열차를 탄 인원이 96만9000명, 여기서 내린 인원이 70만1000명이었다. 합하면 무려 167만 명이나 된다.

그러나 1987년에는 전라선의 호남선 접속 구간이 개량되면서 동이리역도 동산동(LH 행복주택이 지어지고 있는 자리)으로 자리를 옮겼는데, 이때 수송 실적이 땅으로 떨어지고 만다.

당시 기록에는 “신도시로서의 현저한 발전이 예상”된다고 적혀 있는데, 물론 역사 자리에서 고작 300m 떨어진 사거리에 대형 마트가 들어서는 등 ‘신도시로서의 현저한 발전’을 이룬 것은 맞지만 그것이 동익산역의 영업에 도움이 된 것은 아닌 모양이다.

군산-전주 간 통근열차 운행 마지막 해였던 2007년에 이 역에서 열차를 타고 내린 인원은 모두 1만871명. 2008년 통근열차가 끊긴 뒤로는 그나마도 유지할 수 없었고, 결국 2009년에는 여객 취급이 중지된다.

1995년 익산군-이리시 통합으로 ‘동익산역’이라는 이름을 새로 얻게 된 이 역은 2011년에 전라선 복선전철화 사업으로 인해 더 남쪽으로 다시 자리를 옮겼다.

새 동익산역은 남쪽으로 멀리, 옥야초등학교를 넘어가면 나오는 허허벌판 위에 서 있다. 주변이 황량하기가, 누가 여기를 굳이 찾아오기나 할까 싶을 정도다.

역에 플랫폼이 세 개가 있는데, 플랫폼으로 올라가는 통로에는 행선지를 표시하는 표지도 달려 있지 않다. 여객열차가 선 적도, 누가 여기서 여객열차를 타거나 거기서 내린 적도 없으니 굳이 안내도 필요 없었을 것이다.

“장항선과 연결될 예정이기 때문에 플랫폼이 세 개예요. 익산역을 안 거치고 올 수 있는 일종의 ‘삼각선’인데, 지금은 군산 쪽에서 화물을 싣고 오려면 익산역에서 기관차 방향을 돌려야 되거든요. 선로가 이어지면 좀 수월해지겠죠.”

널찍한 컨테이너 야드에는 20피트짜리 컨테이너가 몇 개 쌓여 있었다. 역 관계자는 이 역에서 실어 보내는 것이 이 컨테이너 기준으로 하루 평균 20개, 이 역으로 도착하는 것이 10개 정도라고 설명했다.

익산 국도화학이나 군산 OCI 공장에서 나오는, 도로로 운반하기엔 위험한 화학물질들이 주요 고객이다.

“사실 동익산역의 존재 이유는요, 익산으로 가는 화물열차들을 대기시키거나 하는 역할 때문이에요. 여기가 병목 구간이니까, 만약에 익산역 선로 용량이 여유가 없다, 그러면 여기서 대기시켰다가 하나씩 보내고 하는 거죠.”

한 마디로 익산역의 ‘관문’ 역할이라는 것이다.

그러나 그것도 화물열차에 해당하는 말이다. 시각표가 정해져 있는 여객열차는 여기서 멈출 일이 없다. 여객열차에게는 결국 ‘통로’에 불과한 셈이다.

철길은 동남쪽으로 곧게 뻗었다. 논두렁을 달리던 옛 철길과는 달리, 이제는 콘크리트 구조물을 밟으며 씽씽 달려나간다.

홈

홈

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글

BEST 댓글

답글과 추천수를 합산하여 자동으로 노출됩니다.