사진과 글이 있는 아름다운 소통

“사라지는 것들에 대한 풍경을 글로 남기는데 한계를 느꼈습니다. 그래서 사진을 택한 것이지요. 10여년전부터 카메라에 담아온 작지만 아름다운 것들을 모았습니다.”

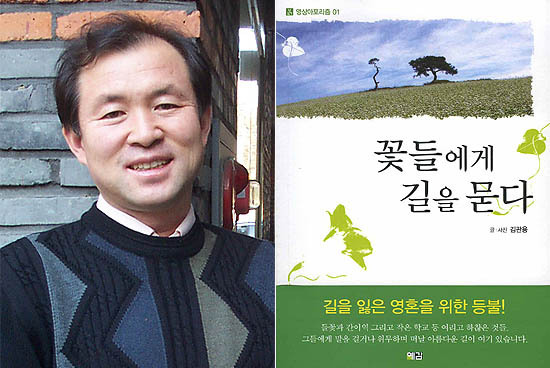

김판용시인(전북도교육청 장학사)이 펴낸 「꽃들에게 길을 묻다」(예감)는 ‘영상아포리즘’이라는 새로운 글쓰기의 모델이다. 영상이미지와 글이 하나로 묶여 대중과의 긴밀한 소통을 시도한다. “시대의 영향일 수도 있겠습니다만 언어라는 매체보다 영상이 독자들에게 친근하게 다가갑니다. 저는 작가의 세계와 독자의 소통을 중요하게 생각합니다. 혹자는 시대에 영합하는 글쓰기라고 비난할 수도 있지만 독자와의 깊은 소통을 위한 새로운 시도인 셈이지요.”

시인이 사진에 관심을 가진 것은 10여년전. 무의미하고 무질서한 풍경들이 렌즈속으로 들어가면 의미있게 질서화되는 것을 깨달았다. 찍는 사람의 염원이나 해석이 담기기 때문이었다. 이후 줄곧 카메라를 들고 걸었다. 그리고 사라지는 것들에 포커스를 맞췄다. 간이역, 작은 학교, 들꽃 들이다.

“남들이 보지 않는 것, 또는 남들에게 보이지 않는 것을 찾아 의미를 부여한다는 측면에서 시와 사진은 같습니다. 차이가 있다면 사진이 상대적으로 교감이 빠르고 크다는 것이지요. 이미지속에 많은 이야기를 담아낼 수 있기 때문입니다.”

책은 오랫동안 준비했다. 한동안 인터넷카페에 사진과 글을 올렸는데, 이를 책으로 묶자는 주변의 권유가 잇따랐다.

‘새해 떠오르는 해는 희망의 풍선 같다./그 해를 기다리는 사람들의 가슴도 이미 풍선이다./새로움에 대한 갈망, 그것이 곧 새로움이다.’ 책은 해돋이로 출발해 봄·여름·가을·겨울로 이어지기도 하고, 생·로·병·사를 따르기도 한다. 이름모를 작은 들꽃, 문 닫는 학교, 농사짓는 풍경, 봄의 풍경화, 그리움과 쓸쓸함이 교차하는 간이역, 시골 움막에서 도시의 초고층 빌딩까지 다양한 형태의 집, 나무, 절집의 스님, 수몰되는 마을 등 16개의 주제를 가진 이야기가 옴니버스로 이어진다. 각각의 장이 마치 한편의 시와 같다.

그는 “이 책은 쓴 것이 아니라 쓰인 것이고, 담은 것이 아니라 담긴 것들이다. 내가 한 것은 그저 떠돌아다니며, 보고 감탄한 것 밖에는 별로 없다”고 밝혔다.

1991년 한길문학을 통해 등단했다. 「그대들 사는 세상」(시집 공저), 「교실 속의 우리 문학」「모악산」등의 저서가 있다.

85년 신정일씨와 함께 황토현문화연구소를 설립해 문화운동가로 활동해오고 있으며, 전북작가회의 회원이다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글