삶에 대해 묻는다면 아무 쪽이든 펼쳐 보이고 싶은 책

목이 패는 보리밭 두렁에 앉았다. 연두의 눈꺼풀 아래 비 지난 후 볕이 여리고 말갛다. 풀 비린내 같은 게 스미더니 이내 은근해진다. 천지간이 한껏 들이쉬는 숨결처럼 아련한 오월, 들밭에 고추모를 놓다가 한눈파는 촌부의 한갓진 정취인 줄 알겠지만 사실 지금 이 순간이 바쁘다. 빈 대궁을 밀어 올리는 보리목을 물끄러미 바라보아 주는 일, 이랑에 숨어드는 까투리 내외를 못 본 척 눈 흘리기는 것도 따지자면 다 가쁜 봄날의 일.

“장판에 손톱으로/ 꾹 눌러놓은 자국 같은 게/ 마음이라면/ 거기 들어가 눕고 싶었다”

홀연 이런 글귀가 가슴에 새실거리는 건 또 무슨 실없는 일인가.

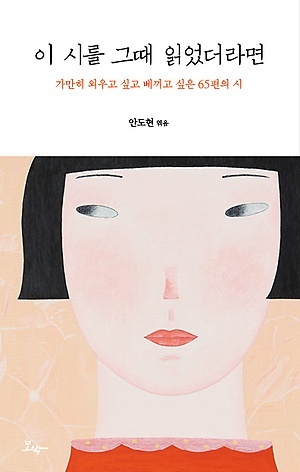

두어 달 전쯤 장정이 예쁘장한 시집 한 권이 나를 찾아왔다. 살구꽃 빛깔의 삽화가 몇 장 끼어 있는 그것은 한 사람의 사유가 통조림 된 여느 것이 아니라 여러 사람의 마음이 한 쪽씩 담긴, 생마늘 냄새 같은 게 나는 거였다. 나의 책읽기는 늘 그렇게 조금 게을러서, 마당귀 살구꽃 다 훑어가도록 들바람에 묵혀가면서 읽었다. 한 번 넘겼을 땐 여러 명이 쓴 한 사람의 생 같았고 두 번을 읽은 후엔 한 사람이 쓴 여러 사람의 삶이 넌지시 공명해 오는 오래된 시집 같기도 하였다. ‘쌉쌀하고 여릿여릿한’ 생의 순간들이 단색 판화처럼 눌러 찍히는 그것을 뭐랄까, 두서없이 차린 모듬의 살점을 한 점 한 점 집는 느낌? 딱히 그랬다. 그러므로

이 책은 무작정 펼친 쪽을 따라 읽어도 좋다. 감자알처럼 고르게 밑들어 있는 65편의 시들은 틈 날 때 한 편씩 따로 읽어도 그만이다.

“나는 식은 귀뚜라미를 주워/ 하현달 눈꺼풀 사이에 묻어주고는/ 그늘로 덧칠해놓은 창을 닫았다”(86쪽)를 읽다가

“빗소리 곁에/ 애인을 두고 또/ 그 곁에 나를 두었다”(50쪽)를 넘겨도 통할 만큼 삶을 대한 시인들의 마음과 사유가 가지런하다.

몇 이랑 건너 제법 먼발치에서 흰 점 하나가 어룽거린다. 맨눈으론 놓칠 수밖에 없는 저만큼의 거리를 끌어오는 것은 나비의 나풀거림보다 보리들의 파란 바탕에 있을 것이다. 한 점 흰 빛을 이끄는 푸름을 촘촘히 따르면 나비의 문양까지를 읽을 수 있고 나비를 쫓다보면 날개 끝에서 보리들의 섬세한 떨림을 볼 수도 있는 것, 시란 아마 그런 것일 게다.

이런 시를 읽어야 하는 ‘그때’는 언제인가. 생의 매순간이 필경 그때일지 모를 일, 삶에 대해 누가 서툴게 묻는다면 아무 쪽이든 펼쳐 보이고 싶다.

* 김유석 시인은 김제에서 출생해 농사 지으며 살고 있다. 1989년 전북일보 신춘문예에 시가 당선되었고 이어 서울신문 신춘문예에 시, 조선일보 신춘문예에 동시가 당선되어 활동 해 왔다. 그 동안 <상처에 대하여> <놀이의 방식> , 두 권의 시집을 냈다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글