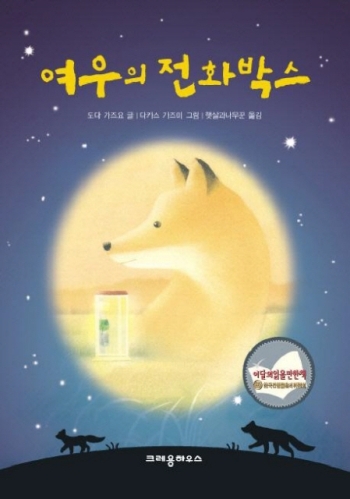

엄마 여우의 따뜻한 사랑이야기

겨울엔 마음이 움츠러들기 쉽다. 마음이 움츠러들고 힘들 때 사람들은 어떻게 할까? 난 아름답고 훈훈한 동화집을 꺼내 읽는다. 그러면 어느새 입가에 미소가 번지고 마음이 평온해진다. 마음이 평온한 상태에서 어떤 일을 바라보면 실마리가 잘 풀리는 경우가 많다. 동화가 나에게 주는 힘이다. 도다가즈요의 〈여우의 전화박스〉도 그 중 하나이다.

〈여우의 전화박스〉를 접한 지는 꽤 오래되었다. 2003년 한국간행물위원회 서평위원으로 매달 한 권의 동화집을 골라 소개하는 일을 맡고 있을 때였으니까. 벌써 10년이 지났다. 그런데도 온기가 그리울 때면 난 이 책을 꺼내 보곤 한다. 그만큼 이 책은 나에게 따뜻한 휴식처요, 아늑한 엄마의 품이다. 이 책은 제 8회 히로스케 동화상(일본의 안데르센상)을 받은 작품으로, ‘전화박스와 여우’라는 표제에 끌려 책을 펼쳐보게 되었다.

책 내용은 아기여우를 잃은 엄마여우가 엄마를 그리워하는 인간 아이에게 자신의 마음을 동일시하는 이야기이다. 사랑스런 아기여우를 병으로 잃고 난 엄마여우는 살아갈 힘을 잃고 길을 걷는다. 그런데 엄마여우는 길가에 서 있는 전화박스에 한 아이가 달려와 전화를 거는 것을 목격한다. 멀리 떨어져 있는 엄마에게 전화를 거는 그 아이를 엄마여우는 마치 자기 아이처럼 느낀다. 엄마여우는 그 아이 말에 하나하나 답하면서 행복감에 젖는다. 하지만 아이는 엄마여우의 존재조차 모른다. 엄마여우는 다음 날도, 그 다음 날도 전화박스 가까이에서 아이의 대화를 듣고 답하며 아기여우를 잃은 슬픔을 달랜다. 그런데 어느 날 전화박스의 불빛이 꺼져 있는 것을 발견한다. 걱정이 된 엄마여우는 그 아이가 전화를 걸 수 있기를 바란다. 그 순간 기적이 일어난다. 엄마여우가 요술을 부려 전화박스가 된 것이다. 전화박스가 된 엄마여우는 아이와 통화를 하게 되지만 그 통화는 엄마여우에게 처음이자 마지막이 되고 만다. 아이는 할아버지를 따라 엄마가 사는 도시로 가게 되어서 더 이상 전화를 할 필요가 없게 된 것이다. 엄마여우는 아이가 곧 엄마를 만날 것을 생각하며 마치 자기가 아기여우를 만나는 것처럼 축하해 준다. 그 때 엄마여우는 마음 깊은 곳으로부터 아기여우의 외침을 듣는다. 엄마여우의 마음속에서 아기여우는 언제까지나 살아있다고.

이 책은 아기여우에 대한 엄마여우의 절절한 그리움과 사랑이 주를 이루고 있지만, 이 책을 접하는 우리는 서로 다른 존재에 대한 따뜻한 배려와 위로를 선물로 받을 수 있다. 사실 여우와 인간 아이의 소통은 불가능하다. 그러나 불가능한 소통이 이 책에서는 이루어진다. 그 힘은 사랑이다. 엄마여우의 아기여우에 대한 사랑, 아이의 엄마에 대한 사랑이 인간과 동물의 벽을 허물어 서로 소통하도록 만든 것이다. 이처럼 사랑은 때로 믿을 수 없을 만큼 놀라운 기적을 만들어 낸다. 엄마여우의 사랑은 마법 같은 요술로 아이를 기쁘게 했고, 전화박스는 마지막 생명을 다해 엄마여우를 위해 빛을 밝혔으니까.

이 책은 서로가 서로에게 기쁨이 되고, 기적이 되어줄 누군가가 있기에 세상은 그래도 따뜻한 곳이라고 말하고 있다. 누군가에게 전화박스가 되어줄 수 있는 마음. 참으로 아름다운 일이다. 이처럼 아름다운 동화는 가슴을 따뜻하게 해서 세상에 대한 따뜻한 시선을 갖게 한다. 아이를 위해 전화박스가 되어 준 엄마여우의 마음이 이 겨울 우리 마음속에서도 따뜻한 햇살로 피어나길 소망해 본다.

※아동문학가 김자연씨는 김제 출생으로 1985년 아동문학평론신인문학상에 동화가, 2000년 한국일보신춘문예에 동시가 당선되어 등단했다. 동화집〈항아리의 노래〉 〈새가되고 싶은 할머니〉, 동시집 〈감기 걸린 하늘〉, 그림책〈우리 집에 놀러와〉 〈개똥할멈과 고루고루밥〉 등이 있다. 2013년 동화집 〈항아리의 노래〉가 미국에서〈A Song of Pots〉로 번역 출간되었다.

책과 만나는 세상

삶 깨달음 담은 '흰소' 연작 눈길 신정일 〈길에서 만나는 인문학〉- 길에 얽힌 사연들 이야기 주머니 되다 "설탕은 가장 달콤한 독" "앞으로 곤충 먹는 시대 옵니다" 숙연해지고 시원해지는 시 ‘왕따’ 그 처참한 현실속으로 '점수 영어' 아닌 '재미 영어' 강조 '사기' 통해 돌아본 우리 사회 사람 마음 움직이는 글은 '단순' 팔순 즈음에 느끼는 인생무상저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글