[전북작가회의와 함께하는 전라북도 길 이야기] 옹골진 전주의 길맛 - 최기우

전주는 길에도 맛이 있다. 거리마다 늘어선 ‘맛집’을 말하는 것은 아니다. 쭉 뻗은 길이든, 갈림길이든, 구부러지거나 꺾어져 돌아간 길이든, 전주에서의 걸음과 걸음은 곁에 있는 것의 소중함을 느낄 수 있는 여정이기 때문이다.

소살소살 물소리 한가한 전주천과 삼천의 산책길, 온갖 나무가 넉넉한 황방산과 건지산 숲길, 지금은 폐선이 돼 버린 아중역과 팔복동의 기찻길, 굽이굽이 이어진 완산동과 노송동의 골목길, 젊은 기운이 넘치는 객리단길, 취객들의 발길이 흥성거리는 삼천동 막걸리골목과 신시가지의 맛집 거리, 때깔 좋은 한복의 행렬이 화사한 한옥마을 태조로…. 낯설면 낯선 만큼, 낯익으면 또 낯익은 그만큼 설레고 다정한 전주의 길들. 우리가 손잡고 내딛는 걸음마다 소중한 인연과 사연들이 향기로 번진다.

• 곡선으로 흐르는 전주의 길

전주의 골목과 거리에선 꼭 해찰해야 한다. 전주의 길은 그 자리마다 금세 마주칠 것 같은 얼굴들을 감춰놓았기 때문이다. 기웃기웃, 두리번두리번, 딴 길로 새면 또 다른 마음과 마음이 만난다. 그 길은 오랜 친구를 만나러 가는 길처럼 정겹고, 집으로 돌아가는 길처럼 포근하다. 북적이든, 한적하든, 멀든, 가깝든, 고단하든, 즐겁든 전주의 길에는 이 길로 다니던 사람들의 삶이 자연스레 녹아 있다. 발자국에 발자국이 쌓이고, 그 위에 또 발자국이 쌓이며 사람들은 자신의 마음에도 구불구불 이야기를 담은 길을 낸다. 길과 길이 잇는 선에 우리가 있다.

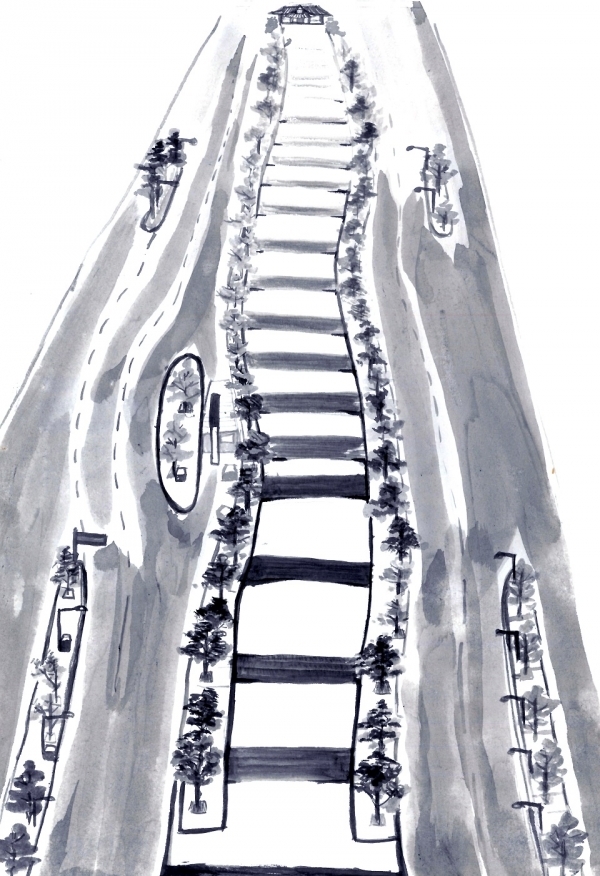

전주는 직선보다 곡선을 선택했다. 곡선은 사람의 길이다. 전주는 더 많은 사람이 편하게 걸을 수 있도록 길을 넓히고, 전봇대와 가로등을 옮기며 인도를 비우고 있다. 전주역 앞 ‘첫마중길’이 한 예다. 직선을 버리고 곡선을 되살려, 자신을 굽히니 마음이 보이고, 모든 것이 평화롭다. 전주가 매달 두 차례 차의 길을 시민에게 내주는 것도 이 때문이다. 차를 잠시 밀쳐두고 사람과 생태, 문화로 채우는 ‘차 없는 사람의 거리’에 시민의 발길이 이어지면서 왁자지껄한 웃음으로 채워졌다. 서두름 없는 전주의 길. 그곳에 우리의 자화상이 있다. 생동하는 사람들에게서 자연스레 묻어나오는 소리와 냄새, 그리고 마음과 몸짓. 굽이굽이 인생사, 시름 안고 길에 서면 어느새 길은 우리를 보듬고 다독인다. 질기지만 고운 인연과 일상의 소박한 풍경이 자분자분 말을 걸어온다.

이 길은 결코 그 끝을 보이지 않는다. 여기가 끝이라고 생각하는 순간, 새로운 곳을 향해 길이 열린다. 우리의 삶도 그렇다. 길은 나서는 이에게 언제나 열려 있고, 그 길에 어떤 흔적을 남기고 어떤 의미를 담을 것인지는 나서는 이의 몫이다. 그래서 그 길을 따라 사람들의 꿈도 성장한다. 그 길은 우리가 함께 걷는 길이며, 휘파람 불며 가는 길이다. 바른 마음으로 걷는 길이며, 새로운 도전으로 다시 시작하는 길이다.

• 사연도 깊은 전주의 골목골목

전주한옥마을에는 처마 낮은 골목들이 누군가의 발길을 오래전부터 기다렸다는 듯 서 있다. 골목들은 또 다른 골목으로 접어들며 낱낱이 흩어진다. 골목쟁이에 이르렀는가 싶다가도 다시 모퉁이를 돌아야 하는 전주한옥마을의 골목과 골목들…. 어디로 접어들던지 이름도 모를 골목길들은 사연이 깊다.

“그리고 끝없는 좌절과 소망의 회오리 숨결들이 점점이 고을고을 새겨진 골목길들을 결코 놓치지 말라. 붙잡으라. 그 이야기와 삶의 흔적들을 지금 우리가 놓치면, 이제는 아무도 못 찾는다. 끝내 잃어버리고 마는 것이다. 어쩌면 우리는 우리의 국토와 마을과 집안마다 흘러내리는 이 숨결과 이야기를, 갈피마다 주워 담아 품고 길러서, 후손들에게 물려줄 수 있는 마지막 세대인지도 모른다.”(최명희 『혼불』 제3권)

향교길은 검푸른 대나무 숲에서 나온 바람 소리가 마중을 나와 있다. 맑은 소리는 걸음을 떼는 길 위로 푸르게 깔린다. 쌍샘길 골목을 누비면 울울창창 숲을 이룬 오목대 오르는 계단이 나온다. 최명희길은 길 한복판에 서 있는 배롱꽃 그늘에 앉아 책장을 넘기기에 그만이고, 태조 이성계의 어진이 봉안된 경기전 옆 태조길에 서면 경기전 담 위로 전동성당이 꿋꿋하다. 전동성당에서 풍남문을 지나 남부시장으로 들어서면 시장의 골목골목이 나뭇가지들처럼 서리서리 얽혀 있다. 콩나물국밥이나 순대국밥으로 허기를 채워도 좋고 싱싱한 푸성귀나 어물, 과일 한 바구니를 왁자지껄 흥정해 들고나와도 유쾌하리라.

골목 곳곳에 숨어 있는 오래된 집들의 무너진 담과 이끼 서린 기왓장에도 깊은 사연이 깃들어 있다. 소설가 최명희(1947-1998)도 단편소설 「쓰러지는 빛」에 자신이 어린 시절 살던 전주 완산동 골목길에 대한 추억을 남겼다. 삶의 현장을 있는 그대로 묘사하는 작가의 풍부한 언어 구사 능력은 고향 전주의 미궁과 같았던 이 골목 저 골목의 깊숙한 골목쟁이까지 빠짐없이 담아 놓았다.

“대문을 밀고 나서면 오른쪽으로 집 울타리를 낀 골목 끝이 바로 천변이다. 골목 길이는, 천변 쪽으로는 그저 몇 걸음 되지 않았으나, 동네 안쪽으로 가면서 세 갈래로 나뉘고, 그것들이 가다가 새끼를 쳐서 다시 몇몇 갈래가 되어, 그 골목은 들어서기만 하면 미궁처럼 헤매기 쉬웠다. 그래서 우리들의 어린 날은 얼마나 즐거웠던가.”

그의 말처럼 골목골목에서 같은 또래의 아이들이 날만 밝으면 눈을 비비고 튀어나와 밥때를 넘기고도 배고픈 줄 모르고 뛰어놀았다. 시멘트 블록 담을 치지 않았던 예전에 담을 대신했던 탱자나무 울타리는 무척이나 정겨웠다. 휘황하게 피던 하얀 탱자꽃…. 달빛 좋은 봄날에는 검은 생나무 울타리가 꽃 너울을 쓰고 있는 것처럼 보였으리. 아이들이 있는 집의 추녀 끝에서 낭랑한 웃음소리도 터져 나왔다. 그게 전주의 골목길이다.

• 다양한 빛깔과 무늬를 품은 전주의 길

전주는 길의 이름만으로도 그 길에 켜켜이 쌓인 시간과 온갖 사연을 만나게 한다. 정여립로, 최명희길, 귄삼득로, 운암로, 영경길, 호성로, 춘향로, 콩쥐팥쥐로와 같이 위인의 이름(호)이나 문학작품을 빗댔기 때문이다. 전주가 오래전부터 거리의 특성을 살려 이름 붙인 ‘테마가 있는 거리’도 마찬가지다. 루미나리가 설치된 ‘걷고 싶은 거리’와 비보이의 상징물로 꾸민 ‘청소년거리’, 전주국제영화제가 열리는 ‘영화의 거리’, 공구상점이 늘어선 ‘공구거리’, 금은방과 한복집이 모여 있는 ‘웨딩거리’, 한글을 주제로 다양한 조형물이 있는 ‘한글테마거리’ 등 온갖 빛깔과 소리가 거리를 채운다. 아기자기한 벽화들이 반기는 자만마을과 산성마을은 시골길을 거니는 것처럼 친근하다. 그러나 이 거리는 무작정 한 가지 이름만을 품거나 그것만을 고집하지 않는다. ‘동문예술거리’는 예나 지금이나 시인·화가·소리꾼·배우들이 숱하지만, 한때는 ‘헌책거리’, ‘콩나물국밥집거리’, ‘소극장거리’ 등 다양한 이름으로 불렸다. 이처럼 전주의 길은 그 무늬가 한결같지 않아서 더 매력적이다. 어제와 오늘이 다르고, 내일은 다른 무늬를 띨 것이다. 그러니 늘 새 길 가는 것과 같다.

길은 모든 것을 기억한다. 자신을 딛고 서 있던 사람이 누구인지, 그곳에서 어떤 일이 있었는지 길은 다 안다. 엉거주춤인지 제자리걸음인지 뒷걸음인지도 안다. 오랜 시간이 지나고 주위 환경이 바뀌어도 길은 아득하게 그 역사를 간직하고 있다. 길을 걸으면 옛 정신이 스며든다. 우리가 걸음걸음을 더 똑바로 해야 하는 이유다.

*최기우: 2000년 전북일보 신춘문예(소설)로 등단. 희곡집 『상봉』, 창극집 『춘향꽃이 피었습니다』, 인문서 『전주, 느리게 걷기』, 『꽃심 전주』, 『전북의 재발견』 등을 냈다. 전국연극제 희곡상(2회), 전북연극제 희곡상(3회), 불꽃문학상, 천인갈채상 등을 수상했다. 현재 최명희문학관 학예연구실장, 전주대학교 겸임교수로 있다.

전북작가회의와 함께하는 전라북도 길 이야기

아우타르케이아 길 - 박월선 어머니! 당신의 몸길 위를 걸어갑니다 - 김행인 별 - 김성숙 혼자 걷는 소설 ‘탁류’ 길 - 채명룡 자연과 감응하는 ‘정기용 공공의 길’ - 정기석 천장 - 장용수 걷다, 생각하다, 쓰다 - 이준호 동행 길은 길을 만든다 내 그림자저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글