[전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책] 황지호 소설가-한그루'제주 4·3 평화문학상 수상 시집'

약 270년 전, 무주군 부남면 대소마을에 돌림병이 발병했다. 나룻배를 건져 올려 수로를 막고, 대문바위를 닫아걸어 육로를 폐쇄한 뒤 치료에 전념했으나 소용없었다. 다들, 이제, 사람의 힘으로는 역병을 해결할 수 없음을 알았다. 이웃 마을에서 디딜방아를 몰래 가져와 하늘에 제사를 지내기 시작했다. 예로부터 디딜방아는 형상과 기능, 의미와 상징이 주술적으로 해석되어 액을 방어하는 주력(呪力)의 신물로 여겨져 왔다. 정월 보름밤 디딜방아를 제물 삼아 일명 ‘방앗거리제’를 지냈다. 제주는 남자가 아닌 여자, 당골네였다. 제사를 지내고 나면 ‘고사요’를 부른다. 산 자와 죽은 자, 살리려 했던 자와 살아나지 못한 자의 슬픔을 위로하는 노래. 그 한(恨)을 달래주는 노래를 시(詩)로 여길 수는 없을까.

제주 4·3을 다룬 흑백영화 「지슬」. 지슬은 지실(地實)에서 온 말로 감자를 뜻하는 제주도 사투리다. ‘實’은 ‘열매’라는 뜻도 있지만 ‘사실’이라는 뜻도 있다. 1948년 11월 말부터 이듬해 1월까지 감자 줄기 같은 동굴에 숨어 지슬로 연명하다 끝내 희생당한 안덕면 무등이왓 주민들의 ‘사실’을 담고 있다. 영화는 ‘신위·신묘·음복·소지’ 네 꼭지로 전개된다. 희생당한 영혼을 위로하는 제의이자 굿판임을 알게 하는 표지다. 카메라가 굿판을 열기 전 내담자의 아픈 사연을 느끼는 무당처럼 사람과 사건, 4·3의 제주를 관찰한다. 영화가 끝나고 자막이 올라가는 동안 고사요 같은 노래 ‘이어도사나’를 죽은 자들이 부른다. “아방에 아방에 아방덜, 어멍에 어멍에 어멍덜, 이어도 가젠 살고나 지고, 제주 사름덜 살앙 죽엉, 가고저 허는게 이어도우다” 이 노래와 영화를 4·3을 위로하는 시로 생각할 수는 없을까.

백석 시인의 시 「남신의주 유동 박씨봉방」의 마지막 구절은 다음과 같다. “어느 먼 산 뒷옆에 바위 옆에 따로 외로이 서서, 어두워 오는데 하이야니 눈을 맞을 그 마른 잎새에는, 쌀랑쌀랑 소리도 나며 눈을 맞을, 그 드물다는 굳고 정한 갈매나무라는 나무를 생각하는 것이었다.” 나는 이 부분을 읽을 때마다 ‘갈매나무’가 하얀 무명옷을 입은 무녀처럼 느껴진다. 신령한 산, 정령과 다름없는 바위 옆에서, 추위와 외로움을 인내하며 ‘쌀랑쌀랑’ 방울을 흔드는, 그리하여 고통과 슬픔에 사무친 산 아래 사람들을 위로하는 가녀린 무녀. 이 시를 그 무녀가 백석의 목소리를 빌려 부른, 무가(巫歌)로 받아들이면 안 될까.

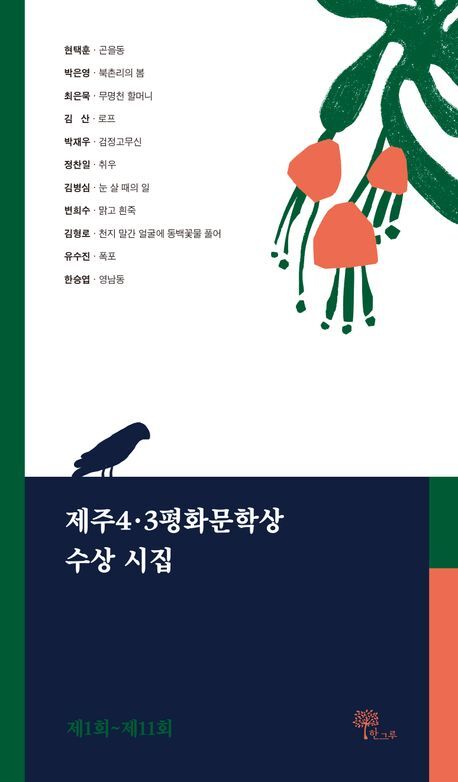

문정희 시인의 시 「곡비」의 마지막 두 연은 다음과 같다 “그네의 울음은 언제나 그칠 것인가/ 엉겅퀴 같은 옥례야, 우리 시인의 딸아/ 너도 어서 전문적으로 우는 법 깨쳐야 하리// 이 세상 사람들의 울음/ 까무러치게 대신 우는 법/ 알아야 하리” 「4·3 시집」에 담긴 77편의 시를 디딜방아로, 지슬로, 영험한 방울 소리로, 까무러치는 울음으로, 사십구재 씻김 소리로 생각하면 안 될까. 시인들을 늙은 당골네로, 엉겅퀴로 같은 곡비로, 하이얀 무녀로, 무등이왓 바라보는 서러운 박수무당으로 여길 수는 없을까.

황지호 소설가는

2021년 전북일보 신춘문예 소설 부문으로 등단했다.

전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책

기명숙 작가- 경종호 '탈무드 동시 컬러링북' 장은영 동화작가-김근혜'베프 떼어 내기 프로젝트' 장창영 작가-김민철 '문학 속에 핀 꽃들' 이경옥 아동문학가-'벨루가의 바다, 전은희' 황지호 소설가-'초승달과 밤배, 정채봉' 최기우 작가-이정환, ‘이정환 문학전집’ 정숙인 작가-전희식,김정임 '똥꽃' 김근혜 작가-이정주 '카카오톡이 공짜가 아니라고?' 김영주 작가=김자연'거짓말을 팝니다' 김헌수 작가- 이경재'시가 내 인생에 들어왔다'저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글