[전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책] 김영주 작가 - 소리 공책의 비밀

임실 필봉 농악 이야기, 윤미숙 著

아버지가 군인이었던 이유로 나는 일곱 살 때까지 이사를 열세 번을 다녔다고 한다. 희미한 기억 속에 ‘가득 차다’라는 느낌, 두 가지가 있다. 처음으로 본 상여 행렬과 추수 때 집 마당이다. 비가 왔었는지 질퍽한 진흙길 위에 상여는 유난히 느리게 갔다. 가다 쉬고, 가다 쉬고…. 상여 뒤를 길게 늘어선 무리만큼이나 시간은 길게 느껴졌다. 상여 위에서 종 치는 할아버지, 상여 뒤를 따르는 상주들의 울음, 마지막 가는 고인을 배웅하는 사람들로 길 위가 가득 찼다. 그리고 추수하는 날은 집채만 한 가마솥에서는 연신 뿜어내는 김만으로 마당은 그득했다. 그때는 뭐였든 서로였고, 함께였던 정서 때문이었을까!

임실에는 그때처럼 모두 함께 하는 필봉굿이 남아있다. 그곳 3대 상쇠였던 고 양순용 보유자의 희생과 노력, 계승 정신이 명맥을 잇는 데 큰 힘이 되었다. 행사가 진행되는 동안 이 마을에 있는 모든 사람과 떡과 술을 나눈다는데, 이는 고인의 유언이었다. 풍물놀이와 그 모습을 지켜보는 관중도 온전히 하나 된 나눔인 것이다.

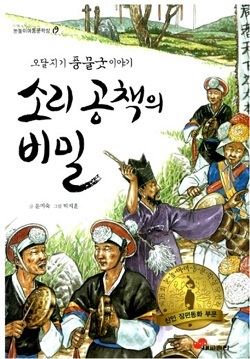

동화작가 윤미숙의 『소리 공책의 비밀』은 임실의 필봉 농악을 바탕으로 한 이야기이다. 갈등 속 두 소년의 화해와 성장하는 모습은 족히 큰 감동과 긴장감을 준다.

개인적으로 윤미숙 작가는 20년 전에 한 글쓰기 모임에서 만났었다. 늘 조용했고, 무슨 생각인지 깊이 빠져있는 듯 보였다. 그때만 해도 동화작가가 되리라고는 짐작조차 하지 못했었다. 우연히 그가 ‘대교문학상’을 탔다는 이야기를 들었다. 그 후 한참이 지나서야 작가의 책을 읽게 되었다. 침착하고 잔잔한 그의 이미지답게 꼼꼼한 짜임이 그대로 드러나 있었다. 읽다보니 묘한 느낌이 들었다. 오랜만에 재회한 인연의 감회였을까! 읽는 내내 몇 번의 소름 돋는 전율을 느꼈다. 즐겨 쓰던 챙 넓은 모자는 사라지고, 멋들어지게 반백이 된 머리색이 스쳐 지났다. 글을 쓰면서 깊은 사색에 빠져 있었을 모습이 겹쳐졌다.

책 속, 진성의 일방적인 갈등은 참 감칠맛을 냈다. 청력을 잃은 먹이의 노력은 보려하지 않고, 천재성이라 단정해 시기 질투하는 진성의 숨겨진 내면은 헝클어졌다. 드러내지 않고 경쟁하는 모습에 갈증이 날 정도이다. 반면에 가장 절박함 속에 이뤄낸 간절함으로 소리를 그려내는 먹이의 모습이 인상적이다. 소리를 그리는 모습은 전통을 잇고자하는 이들의 갈망과 절묘한 맞춤이었다.

간신히 물에서 구한 먹이가 열이 내리는 것을 보고, 마당으로 나와 기원이라도 하듯 임실댁이 소고 없이 춤추는 모습이 나온다.

‘숨을 크게 한 번 들이쉬었다. 무릎을 살짝 굽히고, 양손을 가슴께에서 한 번 부딪치면서 머리 위로 올린 다음, 얼굴을 스치듯 내려 가슴에 모았다. 두 손을 가슴에서 모았다가 다시 크게 벌렸다. 기도하는 마음으로 천천히 춤을 추었다.’

마당을 돌며 당면한 위기로 쌓인 상념을 떨쳐내듯 마음을 정화한다. 마치 의식과 같은 장면이다. 기원을 담은 몸짓을 그려낸 작가의 섬세함이 보이는 대목이기도 했다. 또 글 속에는 나오는 ‘비그이’ ‘비설거지’라는 예쁜 순우리말은 이야기 흐름에 맞춰 살며시 스며서 자리하고 있다는 생각이 든다.

그가 임실 필봉 농악을 실감나게 그려낸 것은 이야기 속 먹이만큼이나 깊이 빠져 있었을 것이다. 전통을 이어온 이들처럼 작가 또한 이야기 내내 흐트러짐 없는 일치가 이 동화의 핵심이 아닐까싶다.

전북일보 신춘문예 작가들이 추천하는 이 책

기명숙 작가- 경종호 '탈무드 동시 컬러링북' 장은영 동화작가-김근혜'베프 떼어 내기 프로젝트' 장창영 작가-김민철 '문학 속에 핀 꽃들' 이경옥 아동문학가-'벨루가의 바다, 전은희' 황지호 소설가-'초승달과 밤배, 정채봉' 최기우 작가-이정환, ‘이정환 문학전집’ 정숙인 작가-전희식,김정임 '똥꽃' 김근혜 작가-이정주 '카카오톡이 공짜가 아니라고?' 김영주 작가=김자연'거짓말을 팝니다' 김헌수 작가- 이경재'시가 내 인생에 들어왔다'저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글