[세계기록유산이 된 '동학농민혁명기록물] (31) 〈이복영일기(李復榮日記)〉, 〈남유수록(南遊隨錄)〉과 이용규(李容珪)의 〈약사(若史)〉

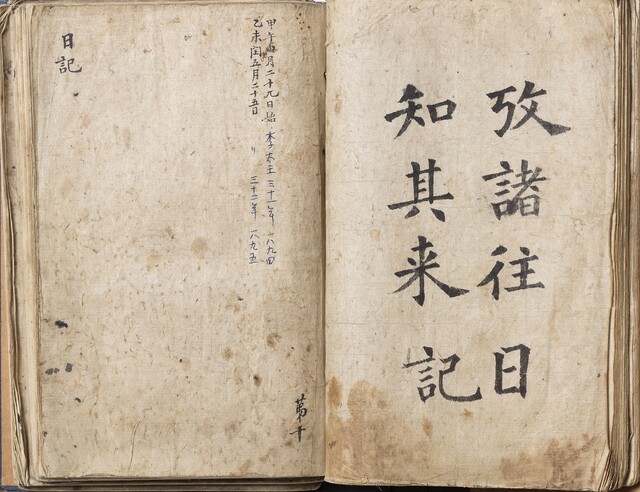

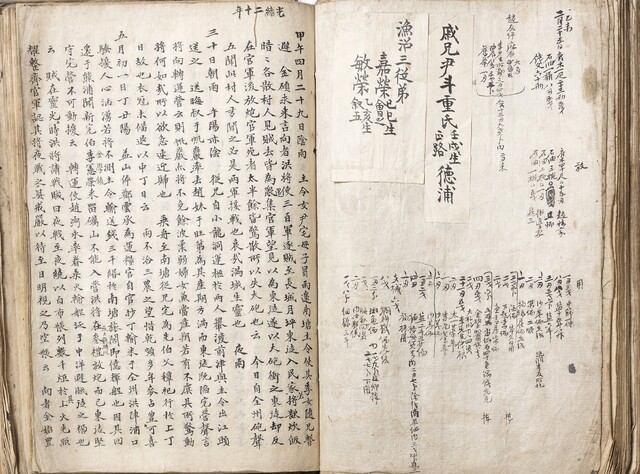

△〈이복영일기(李復榮日記)〉

이 자료는 부여의 유생 소정(小亭) 이복영(혹은 李遇榮 : 1870~?)이 1889년부터 1934년까지 45년 동안 매일의 대소사를 기록한 일기이이며, 전체 39책의 방대한 분량이다. 이 가운데 동학농민혁명과 관련한 내용은 〈일기 속5(續五)〉 제6권(1893.1.1~4.8), 〈남유수록〉 제7권(1893.4.9~4.19), 제9권(1893.8.30~1894.4.29)과 〈일기 제10〉 (1894.4.29.~1895.윤5.25)에서 기록되어 있다.

일기에는 그가 살고 있는 부여 대방면(大方面)에 동학농민군 도소가 설치되는 과정과 동학농민군의 활동뿐만 아니라, 이웃한 홍산, 공주 등 충남 일대 농민군의 활동과 집강소의 상황을 상세하게 기록하고 있다. 먼저 1894년 6월 27일조에 호남에서 동학이 크게 일어난 사실을 기록하고 있으며, 6월 29일에는 인근 남당에서 농민군 수십 명이 말을 타고, 창과 칼을 가지거나 총을 쏘고 들어오자 이복영이 이웃 마을로 피신한 사실을 기록하였다. 이곳에서 농민군 도소가 설치된 것은 7월 12일이었다. 흥미로운 것은 농민군 도소가 이 지역 ‘유지’들과 동학농민군 간의 협력적 관계 속에서 설치되었다는 점이다. 마을의 유지인 민참의(閔參議)와 임함종(林咸從, 함종 도호부사를 지낸 임씨) 등이 논의하여 농민군들에게 후강(後岡)에 도소를 설치하여 다른 우환에 대비하고자 했고, 농민군들도 이러한 의견에 동의한 것이다. 농민군들은 후강의 산 위에 차일(遮日)을 겹으로 쳐서 도소를 설치한 후 총을 쏘고 진법을 연습하며 모양을 갖추었다. 이때 농민군 도소에서는 군중들이 모여 주문(呪文)을 암송하는 소리가 사방의 마을에까지 들렸다고 한다. 도소를 주도한 농민군은 접주 장봉한(張鳳翰)과 접사 최천순(崔天順)이었다. 장봉한 등의 농민군은 산송(山訟), 고리대 및 소작관행 등을 ‘합리적’으로 조정해나가는 등 농민군과 마을 ‘유지’ 간의 중재 역할을 충실히 수행해나갔으며, 일기에는 이러한 사실들이 상세하게 기록되어 있다. 예컨대 인근 마을의 농민군이 이복영의 집에 쳐들어와서 지난해에 바쳤던 지대를 돌려달라고 하자, 장봉한이 나서서 상황을 정리해주기도 했다. 물론 이 마을과 이웃 마을에서 농민군들의 다양한 토재 활동 등도 일어났으며, 이에 대해서도 많은 내용이 서술되어 있다.

집강소의 권력은 접주, 접사, 접동들로 구성된 집행 실무기관과 농민군의 대중집회인 도회(都會)라는 의결기관으로 이원화되어 있으며, 집강소 등 농민군 조직의 운영방침은 농민군 전체집회인 도회에서 결정되었다. 접주, 접사들은 그러한 방침 하에서 주로 경제적 문제 등 각종 분쟁에 대한 중재자로서, 나아가 일정 범위에서의 재결권을 가지고 있었음을 보여주는 사례들도 일기에 기록되어 있다. 예를 들어, 7월 24일 이 지역 농민군들은 대방면 가속리 장터에서 농민군 전체 집회인 도회를 열어 접주, 접사들의 타협적인 행위를 비판하고, 도소를 가속 장터로 옮긴 사례도 있었다.

한편 〈남유수록〉에는 제2차 봉기 때 전봉준과 합세하여 공주 전투에 참여한 이유상(李裕尙)에 대해 흥미로운 몇 가지 사실을 전하고 있다. 8월 1일조에는 이유상(李裕尙)이 논산 건평(乾坪)에서 민준호(閔俊鎬)가 유회를 모으고 진법을 가르친다는 소식을 듣고 달려와서 토왜보국(討倭報國)하자고 권했으나, 민준호는 본디 그럴 마음이 없었기 때문에 거절하자 이유상은 추종자 백여 명을 거느리고 떠났다고 하였다. 10월 22일조에는 이유상이 전도사(前都事)로 정산 사람이며 원래 전봉준 휘하의 논산 건평(乾坪) 접주였는데, 유회를 가탁하여 무리를 모아 전봉준과 합세하였다고도 하였다. 부여 인근 충청도 지역 농민군 활동을 잘 알려주는 중요한 자료이다. 연세대학교 도서관에 소장되어 있다.

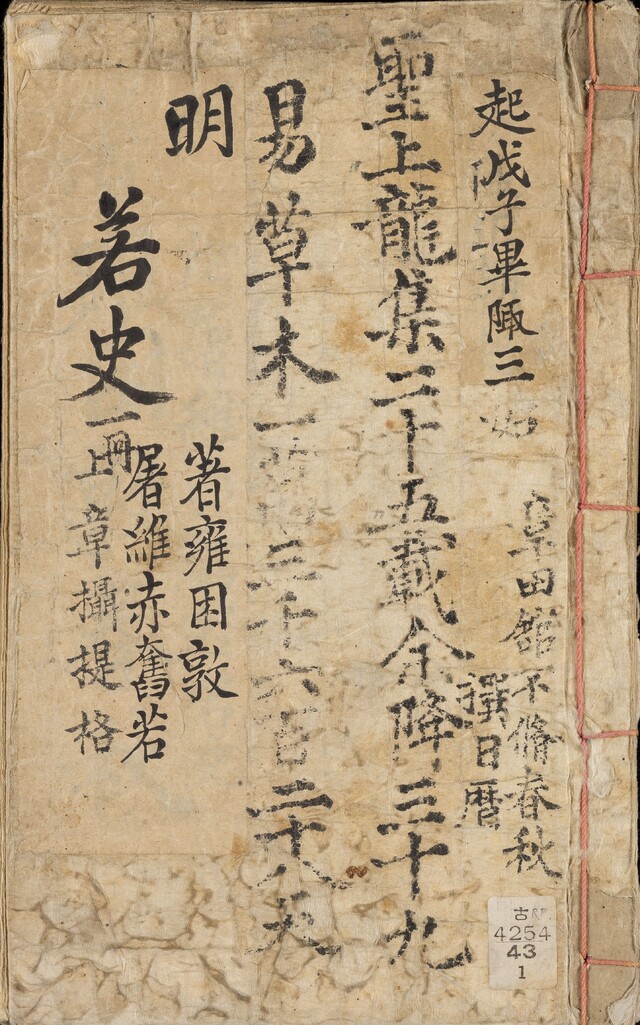

△이용규(李容珪)의 〈약사(若史)〉

이 책은 공주 유생 이용규(1850~?)가 1888년(고종 25)부터 1897년(광무 원년)까지 매일마다의 대소사를 기록한 일기이다. 모두 필사본 4책으로 되어 있는데, 동학농민혁명과 관련된 내용을 담은 갑오년 부분의 내제(內題)에는 〈甲午 日史 七〉로 되어 있어서 연도별로 분책되어 있던 일기를 한 데 모은 것임을 알 수 있다. 일기의 내용은 그리 풍부하지 않으나, 매년 말 그해 전체의 세평(歲評)에 볼만한 내용들이 많이 들어있다.

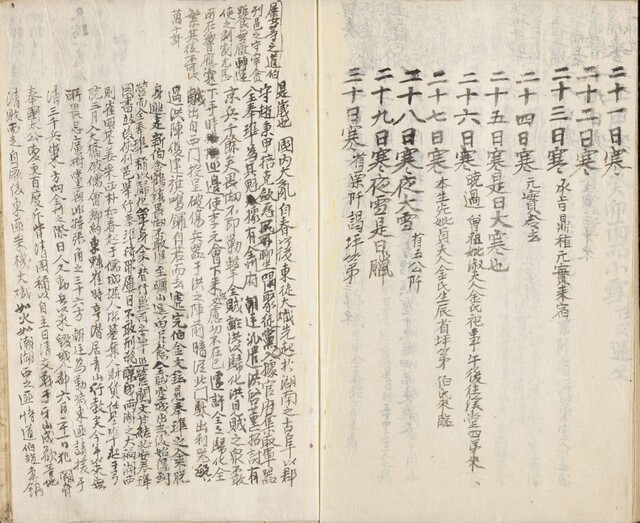

먼저 〈癸巳 日史 六〉의 마지막 부분에 1893년의 사정을 요약적으로 정리를 해둔 세평을 보면 흥미로운 기사들이 적지 않다. 그 가운데는 우선 1893년 3월(음력)에 일어난 보은집회에 대한 내용이 있다. 이용규는 보은집회 당시 7만여 명의 동학교도들이 모였고, 이를 해산하기 위해 조정에서 선무사 어윤중을 보낸 사실, 또 홍계훈에게 300명의 병사를 거느리고 가서 동학교도들을 해산시켰다고 한 사실 등을 기술하고 있다. 이어 동학교도들과 함께 서교(西敎)가 양호 지역에서 확산되어 날마다 달마다 번성해져 간 사실을 전하면서 몇 년 전에 프랑스와 맺은 조약 가운데 천주교를 전교하는 선교사들을 보호해야 한다는 조항이 들어 있었기 때문에 수령들이 천주교도들로부터 모욕을 당하여도 금지할 수 없게 된 사정을 개탄스러워하며 기록하고 있다.

또 당시 빈발하던 ‘민요(民擾)’의 원인과 양상, 전국적으로 확산되는 요인 등에 대해 일목요연하고 정리해 두고 있다. 곧 민요는 백성들이 방백 수령들의 부당한 수탈을 견디지 못하여 일어나는 것이며, 한 사람이 부르짖으면 수백 수천 명이 모여 관아를 공격하여 수령을 쫓아내거나 혹은 두들겨 패서 상처를 입히는 것이라고 하였다. 또 무리가 결집하여 해산하지 않으면 안핵사(按覈使)를 파견하여 그들의 청을 들어줌으로써 비로소 해산할 수 있었기 때문에 동서남북 어디에도 민요가 없는 고을이 없었다고 하였다.

1894년의 주요 내용을 살펴보면 먼저 1894년 2월 16일조 상단에 의정부 초기(草記)를 인용하면서 ‘고부민요(古阜民擾)」에 대해 기록해두고 있는 점이 눈에 띈다. 또 4월 28일조에는 새로 부임하는 전라감사 김학진(金鶴鎭)이 완영(完營)으로 내려간 일, 5월 8일조에는 완영의 농민군이 귀화를 핑계로 빠져나와 태인 지방으로 향하고 있다는 사실 등이 기록되어 있다. 7월 8일에는 동학농민군이 이용규의 집에 들이닥쳐 400량을 빼앗아 갔다는 사실, 7월 24일부터 동학농민군이 공주 대교(大橋)에 모였으며 29일에는 궁원에서 대도회(大都會)를 설치했다는 사실 등 당시 공주 인근에서 벌어진 농민군 활동과 관련한 사실을 간략하게 기록하고 있다.

또한 갑오년 세평에서는 동학농민혁명과 관련한 주요 사실들을 소개하고 있다. 먼저 4월에 신임 전라감사로 발령받은 김학진이 전주 인근에 도착하고도 겁을 먹어 감히 들어가지 못하고 여산(실제로는 삼례)에 이르러 체류하였다가, 전봉준이 전주성을 떠난 후에야 비로소 감영에 들어간 일을 전하고 있다. 특히 세평에는 집강소와 관련한 흥미로운 내용들이 적지 않다. 예컨대 전봉준은 귀화하였다고 일컬으면서 단신으로 감영에 들어와 감사의 일을 맡아 수행하였는데, 순영의 관문이나 감결(甘結)은 반드시 전봉준의 결재를 받은 후에야 열읍으로 보내어 행하도록 하였음을 전하고 있다. 또 전봉준이 여러 날 행정을 실시하면서 ‘형살(刑殺)은 없었으나 양호의 큰 화가가 양성(釀成)되었다’라고 하여 집강소시기에 대한 총평을 내리고 있다. 〈약사〉는 규장각에 소장되어 있다.

배항섭 성균관대 교수

세계기록유산이 된 '동학농민혁명기록물'

(32) 경상도 상주와 김산소모영의 동학농민군 진압 자료인 〈소모사실〉 (30) 염기(廉記) (29)<금번집략>과 <금영래찰>- 충청지역 동학농민혁명 기록물 (28)유회성책(儒會成冊) - 마을공동체를 보호하기 위한 성분조사서 (27)찰이전존안과 계초존안 (26)양호도순무영의 공식 기록인 <갑오군정실기> 2부 (25)- 양호도순무영의 공식 기록인 <갑오군정실기> 1부 (24)자랑스러울 수 없는 공훈 기록 – 동학농민군을 토벌한 두 개의 인명록 〈동학당정토인록〉, 〈갑오군공록〉 (23)<취의록>과 <거의록>- 고창지역 수성군 기록물 (22)난파유고(蘭坡遺稿)>와 <금성정의록(錦城正義錄)저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글