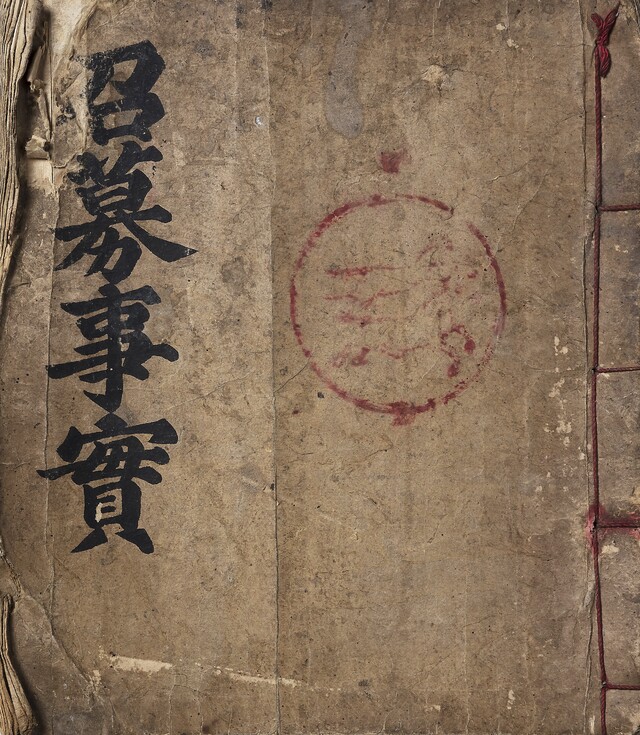

[세계기록유산이 된 '동학농민혁명기록물] (32) 경상도 상주와 김산소모영의 동학농민군 진압 자료인 〈소모사실〉

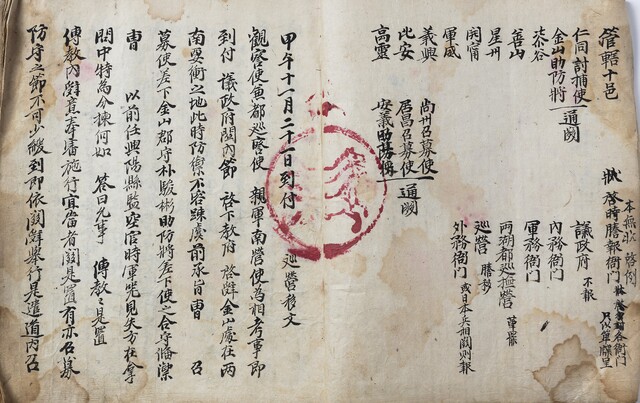

〈소모사실(召募事實)〉이라는 동일한 이름을 붙인 사료가 1895년에 경상도 상주와 김산 두 지역의 소모영에서 나왔다. 상주의 〈소모사실〉은 상주 소모사 정의묵(鄭宜默, 1847~1906)이 상주소모영을 설치해서 동학농민군을 진압한 기간에 주고받은 공문서를 모은 건곤(乾坤) 두 권의 자료이고, 김산의 〈소모사실〉은 김산 소모사 조시영(曺始永, 1843~1912)이 김산소모영을 설치하고 동학농민군 진압을 지휘한 기간에 주고받은 공문서를 모은 단권 자료이다.

△소모사 선임 과정

소모사는 왕조정부가 외적이 침입하거나 병란이 일어나서 위기에 처했을 때 민간에서 사람들과 재물을 모아 대처하도록 군권을 부여한 임시 관직이다. 조선후기에 들어와서 몇 차례 소모사를 임명한 사례가 있었다. 먼저 영조대에 이인좌의 난을 진압할 때 민간 자원을 동원하기 위해 소모사를 임명하였다. 19세기에 들어와서는 순조대에 서북지역에서 일어난 홍경래 세력을 진압하기 위해 소모사를 임명하였다. 가장 많은 소모사가 임명된 것은 1866년 병인양요 때였다.

불과 28년이 지난 1894년 9월에 다시 소모사를 임명한 것은 왕조정부가 삼남을 중심으로 거의 전국에 걸쳐 대규모로 봉기한 동학농민군을 자체 무력만으로 진압할 수 없었기 때문이었다. 정부는 9월 22일 임시 군사지휘부인 양호도순무영을 설치해서 경군을 파견하도록 하였다. 그 직후 경기도의 전감역 맹영재를 소모관에 임명하였고, 경상 감영의 남영병을 이끌던 대구판관 지석영은 토포사에 임명하였다. 호남의 장성부사 이병훈은 소모사를 겸하도록 했고, 금산유학 정두섭도 소모관에 임명하였다.

9월 29일에는 삼남 요지에 각각 2명씩 현직 지방관을 선정하여 소모사에 임명하였다. 영남소모사에는 창원부사 이종서와 함께 상주의 향리에 있던 전 승지 정의묵을 선임하였다. 상주 목사는 9월 22일에 상주 읍성이 동학농민군에게 점거될 때 도피해서 공관 상태였다.

영남 북서부 일대는 8월 말부터 격동하고 있었다. 예천에서 동학농민군과 읍내 민보군이 격돌하여 공방전을 벌였고, 9월 18일 동학 교단의 기포령 직후 상주와 선산 읍성을 동학농민군이 점거하였다. 그러자 상주 낙동과 태봉, 선산 해평에 설치된 일본군 병참부의 주둔병이 기습해서 읍성에서 물러나게 되었다. 상주소모사 정의묵은 상주성에서 물러난 동학농민군 지도자를 집중 추적해서 경내를 안정시켰다.

김산소모사 조시영이 임명된 날은 11월 21일로 일본군과 남영병이 동학농민군을 평정해서 경상도 지역에서 봉기 상황이 종료된 시기였다. 바로 그때 충청도에서 우금치전투를 치른 손병희 통령의 북접농민군이 전라도를 거쳐 김산 인근까지 북상해왔다. 김산과 상주소모영이 최대 위기에 처한 것이었다. 두 편의 〈소모사실〉에 실린 마지막 문서들은 그 내용이 생생하게 전해준다.

△〈소모사실〉의 공문서와 소모영의 관할 군현

상주의 〈소모사실〉 건은 10월 16일부터 12월 11일까지 주고받은 92건의 공문서를 모은 것이고, 〈소모사실〉 곤은 12월 12일부터 다음해인 1895년 정월 25일까지의 130건을 모은 것이다.

김산의 〈소모사실〉은 11월 21일부터 1895년 정월 22일까지 주고받은 138건의 공문서를 모은 것이다. 김산소모영에서 공문서를 주고받은 날은 모두 56일이고, 상주소모영은 모두 69일이다. 상주소모사의 임명 날짜인 9월 29일보다 17일이나 늦게 공문서 편집이 시작된 것은 임명장이 뒤늦게 왔기 때문이다.

경상도의 동학농민군 진압을 위한 군권 부여자는 더 임명되었다. 창원부사 이종서, 그리고 거창부사 정관섭도 소모사가 되었고, 대구판관 지석영과 인동부사 조응현은 토포사가 되었다. 따라서 책임 소재를 위해 관할지역을 정할 필요가 있었다. 상주소모사 정의묵은 경상감사 조병호를 만나서 이를 제의하였고, 이에 따라 경상감사는 60개 군현을 나누어 상주소모사 정의묵은 북부 15개 읍, 대구토포사 지석영은 대구에 인접한 12개 읍, 인동토포사 조응현은 중부의 9개 읍, 거창소모사 정관섭은 지리산에 인접한 12개 읍, 창원부사 이종서는 남부의 12개 읍을 분장하도록 했다.

상주소모사는 상주 함창 문경 의성 용궁 예천 예안 안동 풍기 봉화 순흥 영천 청송 진보 영양을 관장하였다. 이런 조치 직후 다시 조시영이 김산소모사에 임명되자 인동토포사가 관할하던 9개 읍인 인동 칠곡 선산 개령 김산 군위 의흥 비안 성주 고령과 의흥을 관장하게 하였다.

1894년에 전국에 임명된 소모사 소모관 토포사 조방관 등이 많았지만 현재 전해지는 공문서집은 오로지 상주와 김산소모영에서 편찬한 것뿐이다. 상설이 아닌 임시로 운영된 기관은 관련 문서를 남겨둘 필요가 있었다. 활동 실적을 알리면서 운영 경비를 적절하게 사용했다고 보고해야 하기 때문이다.

상주소모영의 기록은 처음부터 철저히 편집해서 상주 〈소모사실〉의 내용은 매우 중요하다. 양호도순무영 등에 보고한 문서를 남김없이 수록하여 〈갑오군정실기〉나 〈고종실록〉 등에 들어가지 않은 여러 사건을 보여주고 있다.

김산소모사 조시영은 먼저 소모영을 운영한 상주의 선례를 직접 알아본 다음에 김산소모영을 설치하였다. 공문서를 보관해서 책자로 만드는 내용도 직접 들었을 수도 있다.

△〈소모사실〉의 주요 내용

상주 〈소모사실〉에 전재한 공문서를 왕래한 대상에 따라 모아보면, 다음 표와 같이, 상주목과 각 면리에 보낸 공문이 91회로 가장 많다. 상위 기관인 의정부와 순무영 그리고 군무아문과 주고받은 공문은 14회이고, 경상감영과는 36회를 왕래하였다.

이 자료에 전재된 소모영막하파임기(召募營幕下爬任記)와 소모절목, 그리고 군문규획(軍門規劃) 등은 소모영의 편제와 운영 방침에 관해 자세히 알 수 있다. 김산 소모영의 편제와 운영 등을 전하는 상세한 기록은 없다. 그런 까닭에 이 내용으로 추정해야 한다.

김산 〈소모사실〉에 전재한 공문서의 왕래 대상은 상주와 다르다. 북접농민군이 김산으로 행군해올 것에 대비해서 추풍령을 방어하던 군관과 병정에게 보낸 공문이 눈에 띈다. 김산소모영 활동 기간에서 가장 황급하게 보낸 시기가 북접농민군 대군이 경상도로 들어올 것을 우려하던 때이다. 공문의 표현을 보면 그 실상을 짐작하게 한다.

“전라도 무주의 적당 수만 명이 둔취하여 이미 황간읍의 성을 함락시키고 여러 날 청산현 지역에 진을 치고 있다가 장차 괘방령과 추풍령의 두 재 사이로 향하려 하는데, 그들 명성과 위세가 워낙 거세므로 비단 누차에 걸쳐 해당 읍에서 구원을 청할 뿐이 아니고 이 적당이 만일 재를 넘는다면 재 밖의 모든 군현은 어떤 지경에 이를지 모릅니다.”

김산소모사 조시영과 상주소모사 정의묵이 공문을 통해 다른 의견을 강하게 주장하는 내용이 흥미롭다. 북접농민군을 막기 위해 추풍령에 경상도 각 군현의 민보군을 집결시켜야 한다고 김산소모사 조시영은 주장을 했고, 상주소모사 정의묵은 상주성이 가장 위험하니 보은에서 상주로 오는 길목을 집중해서 지켜야 한다고 했다. 결국 합의를 하지 못하고 각 소모사가 관할하는 군현의 민보군을 불러들이게 되었다.

상주에는 안동 민보군 370명, 예천 민보군 516명, 용궁 민보군 21명, 함창 민보군 20명, 대구 남영병 50명이 집결하였다. 외지에서 온 관군과 민보군이 모두 977명이었다. 여기에 상주 민보군을 합하면 그 수는 적지 않았다.

김산에서 추풍령을 막던 병력은 규모가 정확하게 파악되지 않는데, 대구 남영병 150여 명과 선산포군 150명, 개령포군 95명, 인동포군 100명, 성주포군 10명 등 500여 명으로 나온다. 북접농민군이 보은으로 행군하자 추풍령 방어군은 이들을 뒤따라서 보은까지 들어갔다.

김산소모사 조시영이 경영(京營)에 보낸 공문에는 김산의 실상이 잘 드러난다. 김산은 교통의 요지로 보은과 영동, 무주와 진안 등과 쉽게 연결된다. 동학 교단의 영동포 등의 조직이 김산에 이어지고, 무주와 금산 등과 오가면서 김개남 장군과도 연계된 기록이 나온다. 김산 〈소모사실〉에 그러한 내용이 같이 전해지고 있는 것이다.

보은의 동학과 연결해서 활동하던 김화준과 김순필은 동학교주 최시형의 혈당이라고 하였다. 매우 가까운 사이였다는 증언이다. 보은을 거점으로 충청도와 경상도에 조직이 있는 충경포가 활동했는데 김산 일대에서 확인되고 있는 것이다.

또한 김산 동학농민군의 거두가 4인인데 그중 5 ~ 6만명을 거느린 남홍언과 편사흠은 “전라도 한 도는 거의 다 성을 함락하였고, 충청도와 경상도 두 도는 장차 도륙(屠戮)할 것이니, 통일하는 계획은 손바닥을 뒤집는 것처럼 쉽다.”라고 전하고 있다. 특히 이들은 남원에 주재하고 개남왕을 칭하던 김개남 처소에 가서 신하라 일컫고 이런 뜻을 담은 소초(疏草)를 올렸는데 그 글을 그들의 집에서 찾아냈다고 하였다.

전봉준 장군과 관련된 내용도 나온다. 무주에서 활동하던 전천순과 김원창을 체포했는데 이들은 ‘전봉준의 폐부(肺腑) 역할을 하는 괴수로, 영남에 출몰하면서 기포를 독려’했다고 하였다.

상주 〈소모사실〉은 개인 소장이고, 김산 〈소모사실〉은 동학농민혁명 기념재단에서 소장하고 있다. 유네스코 세계기록유산에는 공공기관에서 소장하고 있는 김산 〈소모사실〉이 등재되었다.

신영우 동학농민혁명연구소장

세계기록유산이 된 '동학농민혁명기록물'

(31) 〈이복영일기(李復榮日記)〉, 〈남유수록(南遊隨錄)〉과 이용규(李容珪)의 〈약사(若史)〉 (30) 염기(廉記) (29)<금번집략>과 <금영래찰>- 충청지역 동학농민혁명 기록물 (28)유회성책(儒會成冊) - 마을공동체를 보호하기 위한 성분조사서 (27)찰이전존안과 계초존안 (26)양호도순무영의 공식 기록인 <갑오군정실기> 2부 (25)- 양호도순무영의 공식 기록인 <갑오군정실기> 1부 (24)자랑스러울 수 없는 공훈 기록 – 동학농민군을 토벌한 두 개의 인명록 〈동학당정토인록〉, 〈갑오군공록〉 (23)<취의록>과 <거의록>- 고창지역 수성군 기록물 (22)난파유고(蘭坡遺稿)>와 <금성정의록(錦城正義錄)저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글