[전북작가회의와 함께하는 전라북도 길 이야기 ] 13. 날이 흐리면 흐린 대로 좋아서 떠나는 여행 - 유수경

유수경(시인·아동문학가)

오전 내 비구름이 오락가락했다. 아라비카 원두를 갈아 커피를 내리는 동안 빗방울이 떨어졌다. 입안 가득 깊은 우울처럼 머물던 커피의 신맛이 사라지자 후드득 요란을 떨던 빗소리가 잦아들었다. 길을 떠날 요량이었고, 다행히 비도 멈춘지라 적당히 흐려 좋은 날이었다.

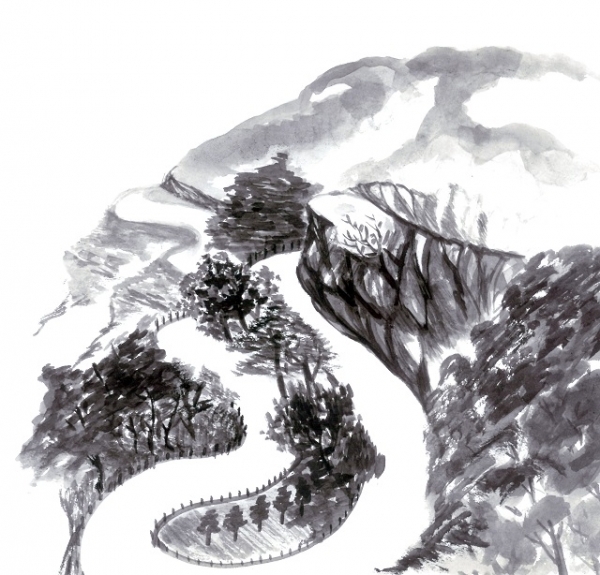

전주에서 26번 국도를 탔다. 이제 막 노란 물이 들기 시작한 은행나무가 시속 80km로 뒷걸음을 쳤다. 물안개가 걷히는 길을 따라 한 4km를 달리니 모래재가 나온다. 완주군 소양면과 진안군 부귀면을 잇는 해발 530미터 굽이굽이 험한 이 길은 1972년 개통되었다. 이미 오래전 보부상들이 넘나들었을 것으로 짐작되는 모래재는 무진장(무주·진안·장수) 사람들이 농산물을 싣고 전주로 넘어오는 생의 길이었다. 한 걸음 한 걸음 생의 마디마디가 관절통처럼 쑤셔 왔을 산길을 따라 진안의 석기와 표고버섯, 인삼 등이 외지로 나왔다. 그러나 이 고갯길을 넘다 수많은 생명이 산 아래 무덤이 되었다. 1997년 새 길이 놓이면서 모래재는 이제 시계추를 멈추고 묵언수행 중이다. 세상사 번잡스러운 날들 위에 천 년의 침묵을 새기고 있는 것이다.

먼 산 잡목이 갈색빛으로 물드는 모래재를 지나자 지상의 하루가 이처럼 쓸쓸하고 아름다운 길이었나 싶은 메타세쿼이아 가로수 길이 나온다. 원세동에서 웅치골까지 1.5㎞ 남짓한 이 길은 100여 년의 비포장 길에 새겨진 역사를 기억하라는 듯 장엄하게 세상을 굽어보고 있다. 가끔 이 길을 무심하게 지나치는 차량들이 백 년의 고독을 흔들어 깨우지만 이내 다시 바람이 깃드는 곳으로 나뭇잎이 흔들릴 뿐이다. 사람의 길과 자연의 길이 서로 다름을 1.5㎞ 메타세쿼이아 길에서 깨닫게 되는 순간이다. 우주의 시간을 거스르지 않고 스스로를 내려놓는 가을날이 숭고해지는 까닭은 생의 무게만큼 자연도 버겁게 삶을 버티기 때문이다.

• 한적하고 고혹하여 숨이 막힐 지경인 오지 마을

날이 흐리면 흐린 대로 좋아서 떠나는 여행은 우울을 덧씌우기 십상이다. 더 우울해지려는 내 불손한 의도를 알아차린 듯 오후 들어 날이 개었다. 비구름이 걷히는 구불구불 산길을 따라 제법 높은 재를 넘으니 저 아래 금강 상류가 보인다. 여기서 4km를 더 오르니 가막골이 나온다. 가도 가도 까마득한 첩첩산중이라고 해서 붙여진 이름이라 한다. 6·25 전쟁 전후로 빨치산이 숨어들 정도로 외부와 차단이 된 오지 마을이다. 이곳에 마을이 있고 길이 있다는 게 믿기지 않을 만큼 한적하고 고혹하여 숨이 막힐 지경이다. 비무장지대의 생태를 간직한 가막골은 고라니, 오소리, 너구리가 제 집 마당인 양 노닐고, 은하수가 쏟아지는 밤이면 반딧불이가 너울춤을 춘다. 전북에서 손꼽히는 청정 지역이어서 혼자 꺼내 보는 비밀일기처럼 숨겨두고 싶은 곳이다.

마을 입구에 들어서자 족히 200미터는 될 법한 돌담이 죽 늘어서 있다. 돌담길을 따라 가을꽃이 한창이다. 발길에 채일 정도로 지천이던 돌덩이로 담을 쌓자 바람이 들고 나는 숨길이 생겼다. 그 숨길에 지난봄 가막골을 지나던 풀씨들이 날아들었다. 혼자 가는 먼 길은 외롭다고 적적한 생의 하루, 말벗이나 하자고 무수한 생명들이 머물다 갔다.

참회인 듯, 위로인 듯 무심하게 한참을 걷다 보니 마을 안이다. 산 빛이 내려앉은 마을회관 입구 하늘정원 바위에 턱을 고이고 앉았다. 진안고원을 설명하기 딱 좋은 고지대에 서 있으니 머리가 하늘에 닿을 듯하다. 흐린 아침과는 사뭇 다른 이 풍경이 당혹스럽지만 구덕구덕 잘 말린 햇볕을 쬐는 느낌이 몸에 감긴다. 생각해 보니 생은 볕을 품었던 날들조차 사치였던 것, 풀씨처럼 가벼운 존재로 살다 보면 막다른 길에 서게 된다고, 그래서 생은 무거워야 한다고 습관처럼 진지했던 날들이었다. 진지함 끝에 매달린 지루한 일상이 아우성칠 때도 풀씨처럼 날아갈 수 없었다. 우울은 마을 안으로 밀려오는 산 그림자처럼 처음엔 담장 밑 그늘이었다가, 이내 담장을 훌쩍 넘는 어둠이 되곤 했다.

• 짓무르게 보아온 그 풍경들이 시가 되고

감투봉 아래 옹기종기 모여 있는 집들을 둘러싸고 있는 산 그림자가 짙어지기 시작했다. 허공을 우왕좌왕 날아다니던 날것들의 파닥임이 풀숲으로 사라졌다. 산비둘기 울음이 마을 가까이 다가올 즈음 골목 안으로 바람이 몰려왔다. 걸음을 재촉해 느티나무 정자길로 들어섰다. 마을회관 길에서 만난 동네 어르신들의 벽화가 이 길에도 있다. 20가구가 채 안 되는 마을이지만 시인과 화가들이 살고 있다. 담길에 새긴 시도, 풍경도 도시 때를 타지 않은 순박한 것들이다. 지상에서 가장 아름다운 마을 길을 내고 그 길을 짓무르게 보아온 풍경을 담았으니 수작이 아닐 수 없다. 그래서 이 마을에 살면 시인이 되고 화가가 된다.

벽화가 그려진 골목을 지나다 보니 디딜방앗간이 보인다. 마을 농기구 전시관이다. 상가막마을은 족히 400여 년 이전에 생겼을 거라고 추정을 한다. 그 수많은 세월 동안 이곳에서 태어나 자라고 생을 마감했을 사람들의 흔적과 손때 묻은 농기구를 유물로 남겨 놓았다. 선조들의 삶이 후대에겐 문화유산이 되기 때문이다. 농기구 전시관을 지나 마을 막바지에 다다르니 황토 흙을 발라 지은 흙집이 보인다. 지난 3월 ‘한국인의 밥상’을 촬영한 집이다. 100년이 넘은 이 집의 풍경은 소를 귀히 여기던 풍습대로 방문 앞에 외양간이 있다. 여물을 쑤던 가마솥도 그대로다. 먹을 것이 귀한 그 옛날 식구들의 유일한 몸보신이었던 염소 고기가 소개되었다고 한다.

• 천반산 정여립이 못다 이룬 대동의 꿈

길이 끝났다고 생각한 순간 눈앞에 알알이 여문 율무 밭이 끝도 없이 펼쳐졌다. 용담댐 상류의 넉넉한 품으로 키워낸 유기농 율무 밭이 5만 평이다. 찰진 바람과 맑은 햇살이 쏟아지는 고원 마을에서 볼 수 있는 국내 유일의 유기농 율무 밭이다. 마을을 둘러싸고 있는 것이 산과 바람인 줄 알았는데 아니었다.

마을 길을 한 바퀴 돌아 가장 높은 지대에 오르니 천반산과 덕유산이 보인다. 조선 선조 때 정여립이 피신하여 자결했다는 전설이 남아 있는 천반산은 많은 이야기가 전해져 내려온다. 율곡 문하에서 수학한 개혁파 정여립은 보수파에 몰려 낙향한 뒤 대동계를 조직하고 민중을 규합해서 장차 있을지도 모를 외침에 대비하고자 천반산에 들어가 군사훈련을 했다 한다. 그러나 조정에서는 정여립이 우매한 백성을 현혹하여 모반을 꾀하고 있다는 상소문이 빗발쳤다. 모함을 받은 정여립은 ‘정공을 모시러 왔다’는 진안 군수의 전갈을 받고 포박되었다. 그 후 1589년 임진왜란이 나기 3년 전에 한 많은 생을 마쳤다고 전해진다.

밤으로 반딧불이 휘영휘영 포물선을 그리고 은하수가 빗살처럼 쏟아지는 상가막마을 돌담길을 더디게 걸어 나왔다. 마을 입구에 핀 빨간 봉선화 몇 잎 따서 손톱에 올려놓고 다시 모래재를 넘어 전주로 돌아왔다. 생의 무게를 덜어낸 하루였다.

*유수경: 1992년 『현대시학』에 시를 발표하면서 작품 활동 시작. 시집 『갈꽃 스러지는 우리의 이별은』, 동화 『한나의 방울토마토』, 『못 찾겠다 꾀꼬리』, 『봉남이의 봄』, 『소낙비 내리던 날』 등.

전북작가회의와 함께하는 전라북도 길 이야기

아우타르케이아 길 - 박월선 어머니! 당신의 몸길 위를 걸어갑니다 - 김행인 별 - 김성숙 옹골진 전주의 길맛 - 최기우 혼자 걷는 소설 ‘탁류’ 길 - 채명룡 자연과 감응하는 ‘정기용 공공의 길’ - 정기석 천장 - 장용수 걷다, 생각하다, 쓰다 - 이준호 동행 길은 길을 만든다저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

개의 댓글

※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.

·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글